『穂高の岩場 2』〈屏風〉  屏風岩東壁 (上の写真は2枚の写真をつないであります。この本の扉に使われた写真で、白黒写真に着色が施されています) 『穂高の岩場1』昭和34年7月15日発行 『穂高の岩場2』昭和35年6月10日発行 著者 岩稜会 発行所 株式会社 朋文堂 |

||

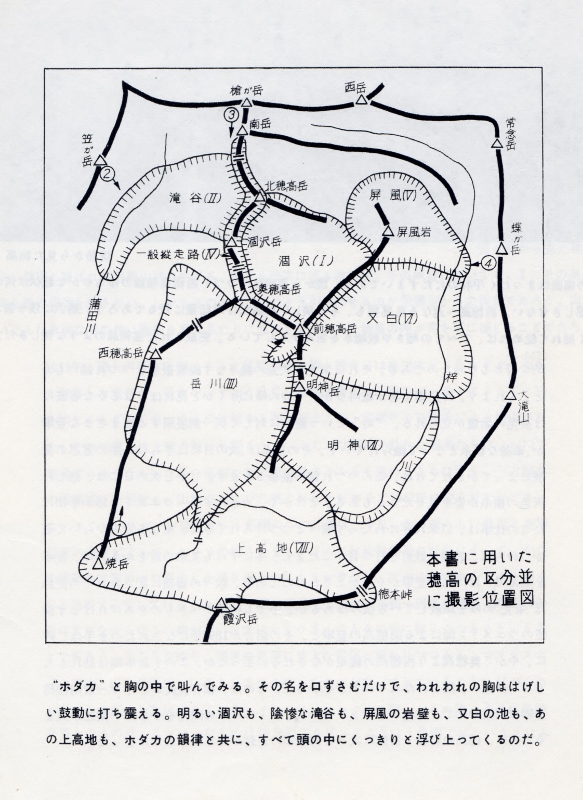

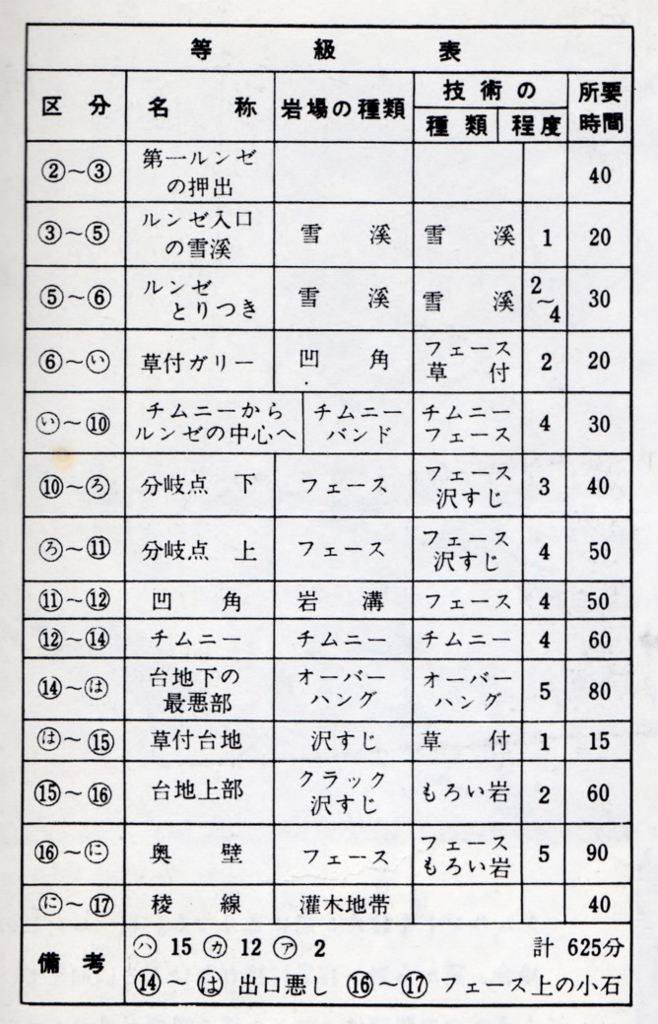

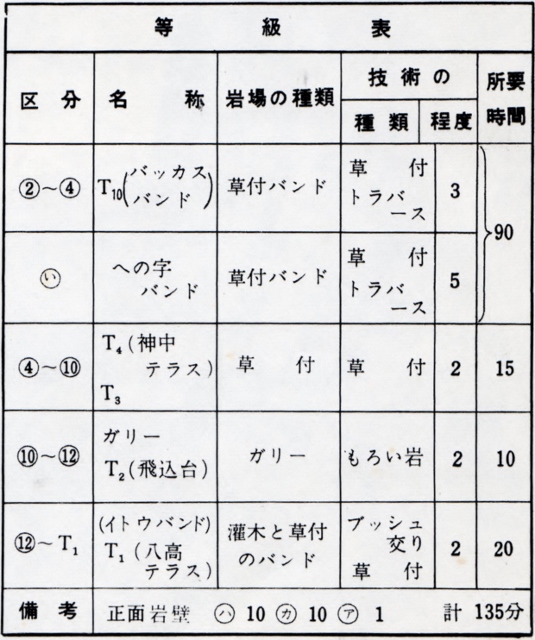

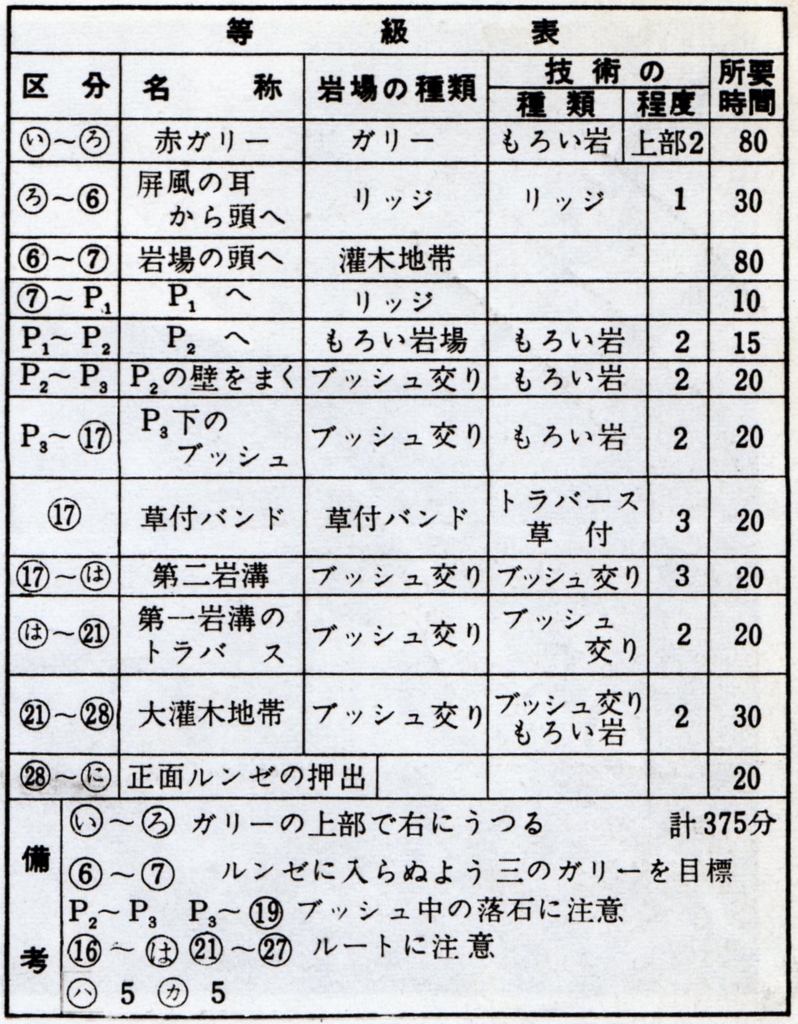

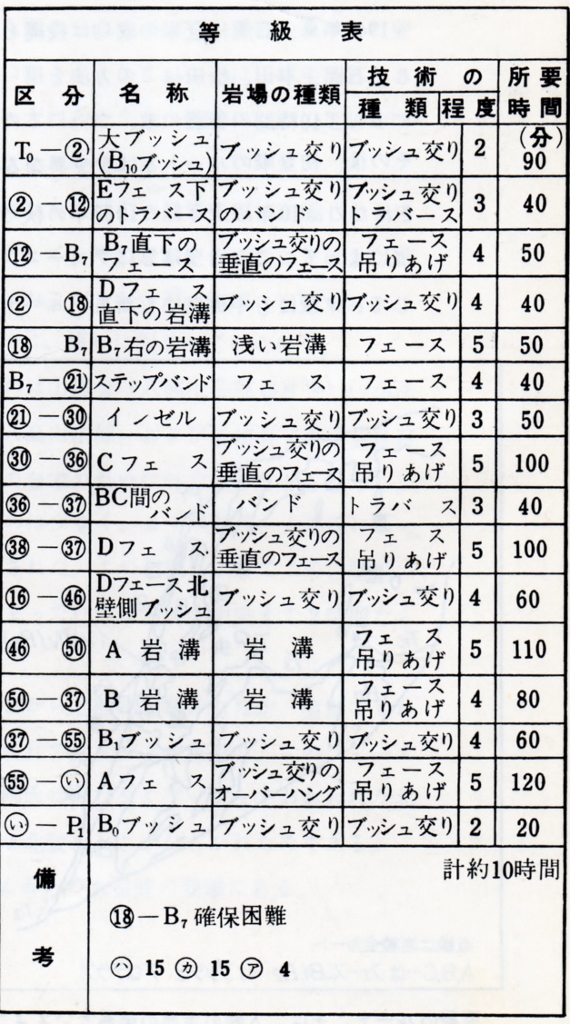

『穂高の岩場』は1巻に、Ⅰ.涸沢・Ⅱ.滝谷・Ⅲ.岳川谷・Ⅳ.一般縦走路が収録されており、2巻にⅤ.屏風・Ⅵ.又白・Ⅶ.明神・Ⅷ.上高地が収録されています。各々に、序文(藤木久三氏)・まえがき・凡例があります。 「まえがき」部分には、この本が、岩登りを安全に満喫できるような一つの方法を確立することを主要目的として作成されたことなどが、事細かに記されています。また、写真を多用することによって、ル-トを誤らないように指示すると共に、その岩場の難易度を、技術の種類と難しさの程度などが5段階評価によって表にしてあります。 優れたリ-ダ-の下での岩登りが望めない初心者が、独学で岩登りをするときに必要な自分の能力を、いかに判断して技術を磨き、どのル-トを選べば良いかを解説しています。 「まえがき」の最後には、<これから岩を登ろうという読者には他の文献をもよく参考にされ、危険防止には石橋をたたく気持ちで努力し、二度と得られない生命を尊重されつつ、しかも限りある青春を満喫されんことを喪心からお祈りするしだいである>と記されています。 凡例を記さなければ「屏風」の章を理解することができませんので、まずは凡例を転記いたします。 |

||

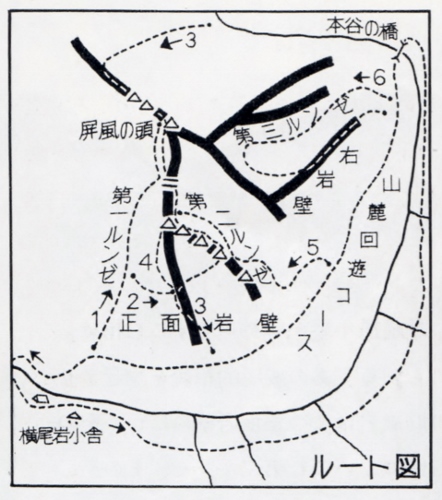

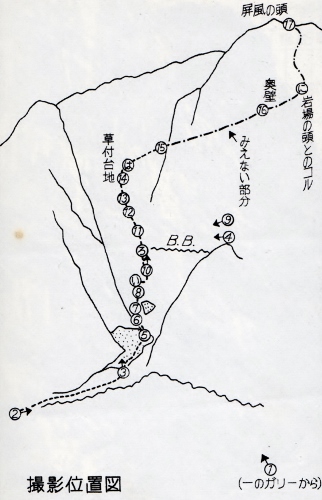

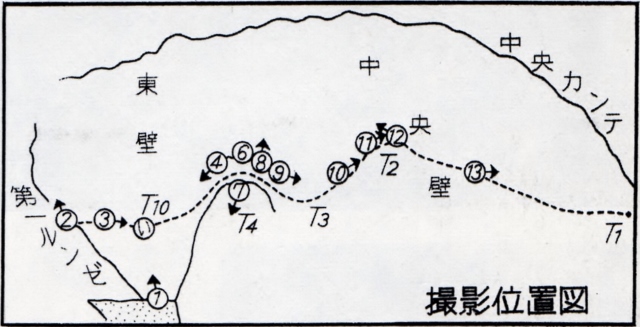

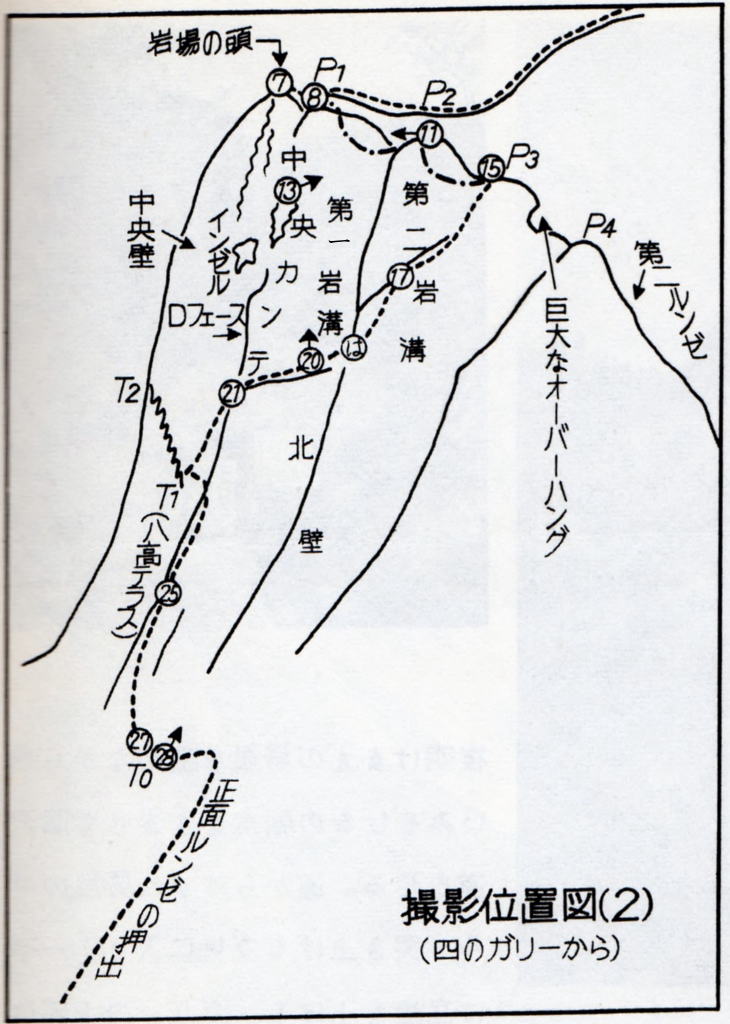

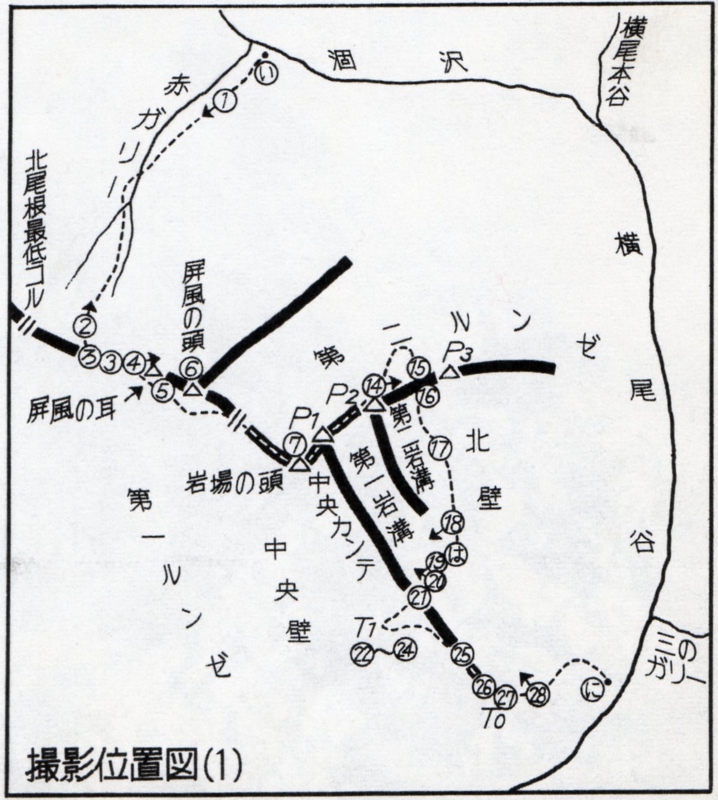

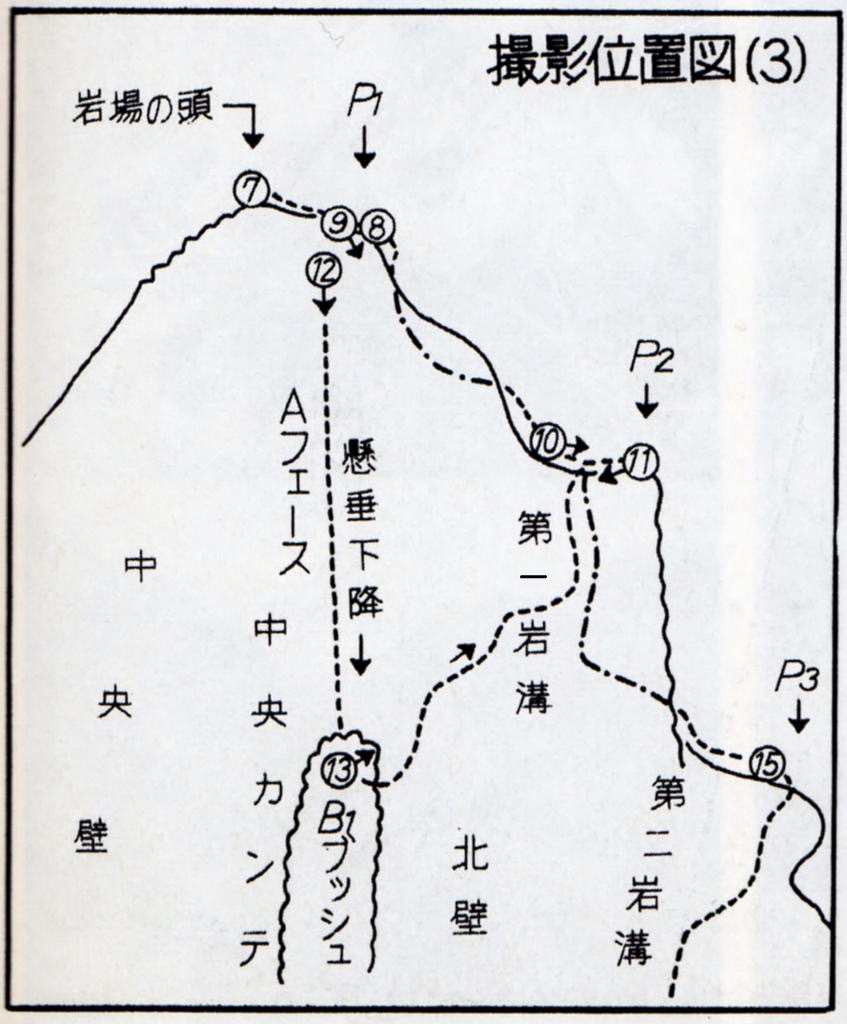

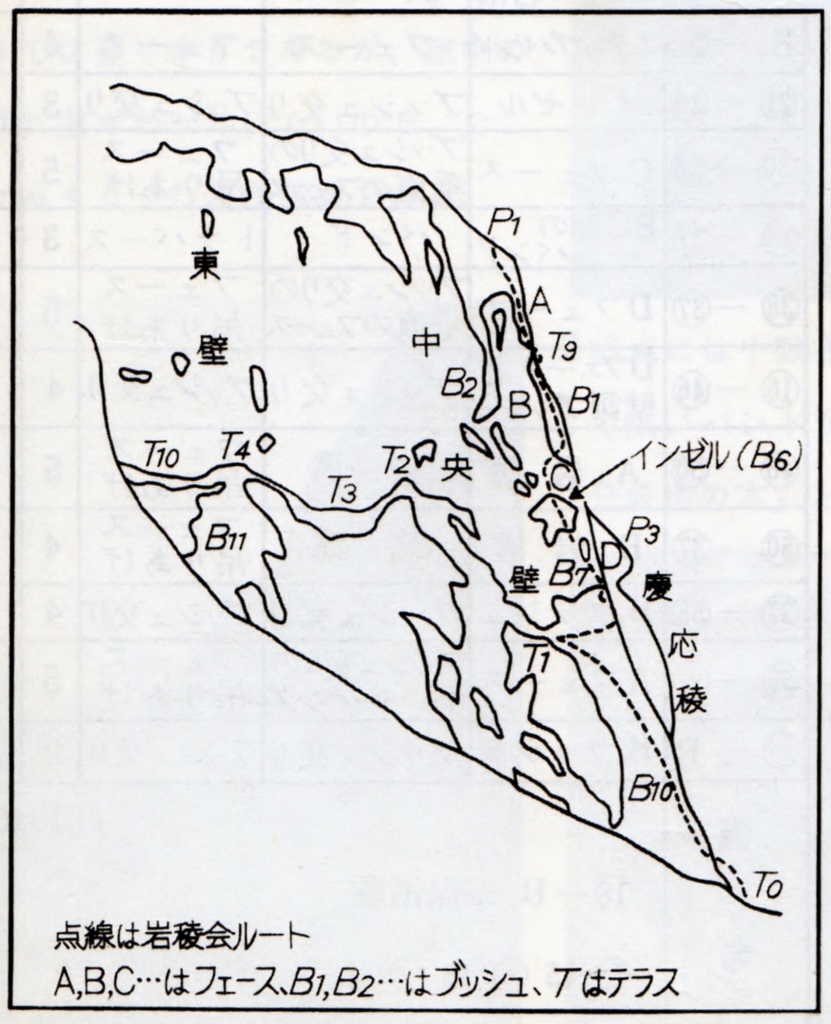

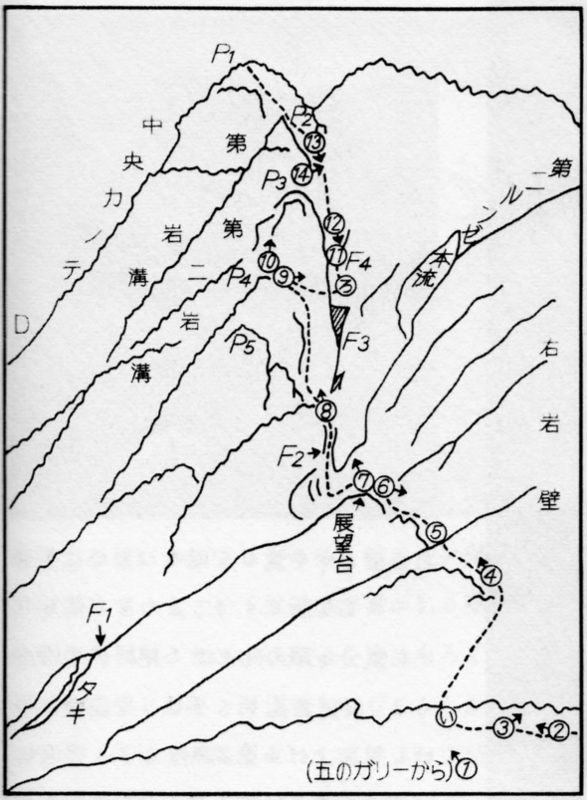

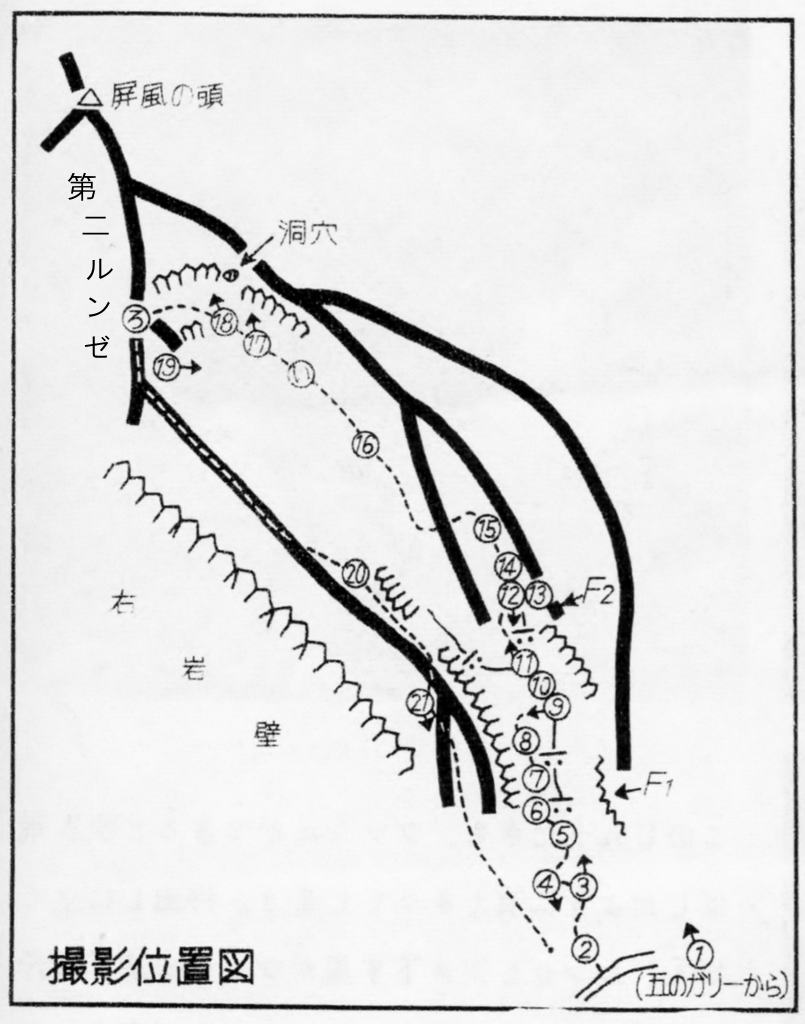

〈凡例〉(現在の用語などと違っている場合がありますが、本書掲載のまま記します)  1. ル-トの説明は、右の図に示す区域ごとに行った。 2. 概念図、ル-ト図、撮影位置図に用いた尾根・ピ-ク・沢・滝等の記号・略号は従来の慣例通りとしたので解説を略した。撮影位置図の数字は、その番号の写真がその位置で撮影されたことを表し、矢印のあるものは矢印の方向を写したことを表す。 3. 次の点のご了承をお願いしたい。㋑名称は全て従来の慣習に従ったが、明らかでないものとか、あまり不自然と考えたものは適宜変更した。㋺本書に記したル-ト以外にも、もとよりル-トはあるが繁雑になるので記さなかった。㋩写真はできるだけ夏の物を用いた。夏以外の写真には撮影した月を記した。 4. 等級表に記した字句を簡単に説明する 区分…ル-トの全行程を、解説の便宜上、適宜分割した。 名称…その区間の名称 岩場の種類(岩場の外観で分類した。これは登攀者がル-トを誤らないようにという目的である。)… フェ-ス=凸凹も割れ目も少ない岩壁 リッジ=岩尾根 リッペ カンテ=急な岩尾根。カンテはフェ-スを折り曲げたようなもの バットレス=岩壁の支えのように見える岩 チムニー=人の入れる幅を持った岩の縦の割れ目 凹角 岩溝=チムニーより幅が広い クラック=幅が狭く、こぶし、肘が入るくらい リス=クラックより幅が狭く、指、ハ-ケンが入るくらい オ-バ-ハング=おおいかぶさった岩 シャンダルム=前衛峰 バンド=狭い帯状の棚で「草付きバンド」とか、頭がつかえるので立って渡れず這って渡る「はいバンド」などがある もろい岩場=不安定な岩が乗った岩場 ガリ-=もろい岩がつまった谷 草付きの岩場 ブッシュ交りの岩場 沢筋の岩場(ルンゼを含む) 雪渓 技術の種類(本書の重要部分である。なお、本書の性格からして、この分類に確保の技術を含ませなかったが、平素からよく研究して万全を期すべきは言うまでもない。バランスの技術を省いたのは、バランスを失うとは転落すると言うことと同じで要はその原因が必要だと考えたからである)… フェ-ス:フェ-スの傾斜が急で、手がかり、足場が小さく、間隔の大きいものほど、この技術は難しい。 リッジ:平行棒の上を歩くように、バランスをとりつつ歩く技術。馬乗りになれば容易。 カンテ:木登りのように、両膝、靴で岩をはさむようにして、その摩擦で登る技術。腕力・脚力の必要が大きい。 チムニ-:背と両手、両足のつっぱりによって登る技術。バックアンドニ-と呼ばれるもので、体力の消耗が大きい。 チョックストン(チムニーやクラックの中にクサビの様に挟まった岩。岩が大きい時は外側に出て登るのが困難になることが多い) の処理もこの技術に含めておく。 クラック:両手で岩を押し広げるようにするときの摩擦とか、拳、靴の摩擦で登る技術、腕力の必要大。 ハ-ケン技術:ハ-ケンの打ち場所の判定。打たれたハ-ケンの強度の判定。あぶみの使い方。身体のこなし方。後続者との連絡等の総合技術。吊り上げ技術を含む。 トラバ-ス:足の踏みかえ、ずり足の仕方等の技術。 もろい岩の技術:もろい岩を判定する技術。固定していない岩でも、力の加え方によっては動かない。しかしガリ-などでは、どうしても岩が落ちる。パ-ティの間隔を適当にとって、落石の被害を受けない配慮が必要。こういう技術。 草付き:草の強度の判定。履物への配慮が必要。 ブッシュ交りの技術:ブッシュの強度の判定。労力少なく処理する技術。 沢すじの技術:水に濡れた所での技術。雨量と増水との関係を感知する技術。履物への配慮が必要。 雪渓:雪渓を登降する技術。スリップした時に止める技術。クレパス・シェルンドの処理法。 特殊技術:懸垂・ザイル横断・肩車・投げ縄等の技術。 体力:いわゆる持続的体力の他、クラック等を登るのに必要な一時的な大きな消耗に耐える体力。天候が悪化した場合、体温の急激な発散に耐える体力。空腹や睡眠不足に耐える体力。情勢が悪化してもうろたえぬ体力が必要。すべての技術は体力に余裕があって始めて可能。 なお、岩場の種類と技術の種類とは必ずしも一致しない。例えばカンテの登攀であるが技術としてはフェ-スであったり、外観はフェ-スであるが登攀のキ-ポイントはフェ-スに乗ったもろい岩の処理方法であったとすれば、技術としてはもろい岩となる。 技術の程度…難しさに応じて5段階に分け、各段階を等級と呼ぶことにした。 所要時間…技術の低い人ならば長くかかり、高い人ならば短くてすむ。本書の目的からすれば、やや余裕のあるという人の所要時間でなければならない。私たちは私たちの所要時間をそのつもりで修正した。なお、三人パ-ティの場合とする。 備考…備考の㋩㋕㋐は携行すべきハ-ケン・カラビナ・アブミの数を示す。 |

||

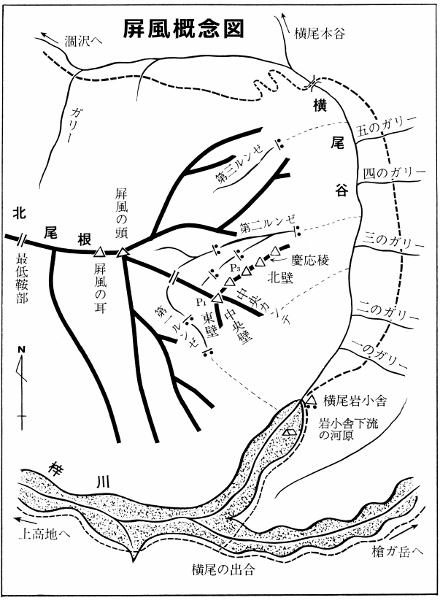

Ⅴ.屏風 屏風岩は、前穂高岳から東北に派生した北尾根が、横尾谷に消えるところに露出した高さ約600m、傾斜約70度、幅約1500mの比較的なめらかな絶壁である。 地形的に見れば屏風岩はそういうものであるが、妙なことに人間は、この "そそり立つ岩壁“という風貌から大きな印象を受けるのである。 人がその絶壁にどのように登攀の可能性を発見し、どのようにして登ったかという納得できる説明を聞き、そういう先入観で眺めるまでは、岩登りに経験があろうとなかろうと屏風岩によって大きな精神的威圧―恐怖と言えるものを受けるのである。その影響の内容は、その人の状態によって差があるであろう。岩登りに興味を持たない人には、これはかって見たことのない押しつぶされそうな圧力として映るであろう。岩登りを自ら行う人には登攀の意欲を根底から失い去るものとして受け取られるであろう。信仰深い人には、人間の寄り付けない神の場所として映るであろう。  いずれにしても屏風岩は、その麓に立って、これを見上げる人に等しくその魂を寒からしめる影響力を持つものである。この影響力と言うものは、もとより非科学的な根拠の薄いものであるが、それが日本の登山史に大きな影響を与えてきたのであった。 いずれにしても屏風岩は、その麓に立って、これを見上げる人に等しくその魂を寒からしめる影響力を持つものである。この影響力と言うものは、もとより非科学的な根拠の薄いものであるが、それが日本の登山史に大きな影響を与えてきたのであった。このことは人間の歴史のほとんどの分野において、その初期には非科学的なものによって影響を受けることが多かったように、登山の場合でもやむおえなかったことであろうが、いずれにしてもこれまでの登山界は、この迷信的な影響力によって大きく左右されてきたと言えるのである。すなわちこれまでの登山史は「アルピニズムの旗」が屏風岩の威圧にただ頭をたれていた時代、この神秘のヴェ-ルを除いていった時代、最後に屏風岩も他の岩場となんら変わるところのない、人間にとって楽しいスポ-ツの対象と言う状態にまで引き下ろしてしまった時代とに、大きく三つに分けることができるのである。  いま、時計の針を20年逆転させてみよう。日本全体を戦火のルツボに陥れ、多数の有能なアルピニストを一挙に消し去った世界大戦、その勃発2,3年前の日本と言うものは、すべての面において黄金時代を謳歌していた。 いま、時計の針を20年逆転させてみよう。日本全体を戦火のルツボに陥れ、多数の有能なアルピニストを一挙に消し去った世界大戦、その勃発2,3年前の日本と言うものは、すべての面において黄金時代を謳歌していた。登山界もしかりである。早稲田・慶応・立教・一橋などの大学山岳部、松高・甲南・三高・八高などの高校山岳部は文字通り岩との血みどろの戦いを展開していたのである。バリエ-ションを身上とするアルピニズムの旗の下、不落を誇っていた岩壁、岩稜も次々と人間の膝下にひざまずいたのである。 この時にこの屏風岩は、あのそそり立つ正面岩壁は、人間によってどのような状態にさらされていたのであろうか。当然、「叩き込まれるハ-ケンぶすまのために満身創痍となりつつも、かろうじてその身を守っていた。」という状態でなくてはならないのに不思議にも、登攀の対象外におかれていたのである。屏風岩に多額の懸賞金がかけられた時でさえも、だれ一人として手を出す者はなかった。その原因はもとより、他の岩場には存在しないその風貌に起因した訳である。  屏風岩は、次々と落ちていく岩壁群の、恨みのこもった化身の姿と見えた。「屏風岩」は登攀不可能の代名詞とみえたのである。もし登ろうとすれば、それこそ生命はいくつあっても足りぬと文句なしに思えたのであった。 屏風岩は、次々と落ちていく岩壁群の、恨みのこもった化身の姿と見えた。「屏風岩」は登攀不可能の代名詞とみえたのである。もし登ろうとすれば、それこそ生命はいくつあっても足りぬと文句なしに思えたのであった。しかしながら、横尾道をたどるクライマ-の胸の奥底のどこかで、この化身が化身であるうちは、日本のアルピニズムは本物でないことを悟っていた人が幾人かはあったにちがいない。 それにつけて思い起こすのは、あの魔物が住むと言って恐れられたマッタ-ホルンが落ちるまでは、欧州のアルピニズムはヒュ-マニズムに乏しい神がかったものがあったということである。  しかしそれが大戦末期から戦後にかけての約3年間に、三稜会・八高山岳部、それに我々によって、まず〝屏風岩の登攀不可能性”に疑問がもたれ、ついで度重なる登攀という科学的なメスが加えられ、ついには屏風岩はそのベ-ルをことごとくはがされてしまったのであった。そして人々が想像していたものとは、あまりにもかけ離れた姿を白日の下にさらしたのである。例えばあの姿見の鏡のようにすべすべした日本一の大絶壁の中央に直径30cmの大木が林をなしていることを、それ以前に一体誰が想像したであろうか! しかもさらに10年以上を経た昨今の状況はどうであろうか。厳冬期においてすら、あの大岩壁はクライマ-のひしめくと言う驚異の姿を見せているのである。このことは「化身」に欺かれていた人間の怒りが爆発したとはいえ、かつて夢にも見なかったことである。 かくして屏風岩は人間が勝手につくった「登攀不可能」の看板をおろして、純粋に岩登りのゲレンデという本来の姿に戻ったのである。 常念を昇る朝日を受けて、血の色に染まる岩壁、中腹を白雲がゆうゆうと去来する岩壁、深夜にきらめく雷の光にその垂直の胴中を青白く浮き出させる岩壁は、彼を眺める人間の感情の移り変わりと無関係に、今この瞬間もなお、その600mの巨体を虚空にそびえ立てているのである。 私たちは屏風岩を眺める時〝20年”という宇宙の歴史から見れば一瞬ともいえる間に、かくも大きな変化が、我々の時代に起こったことに、無限の感慨をもつのである。そしてこういう〝化身”が今やどこにもない今後のアルピニズムがどのような変遷を見せるか、深々たる興味をおぼえずにはいられないのである。 |

||

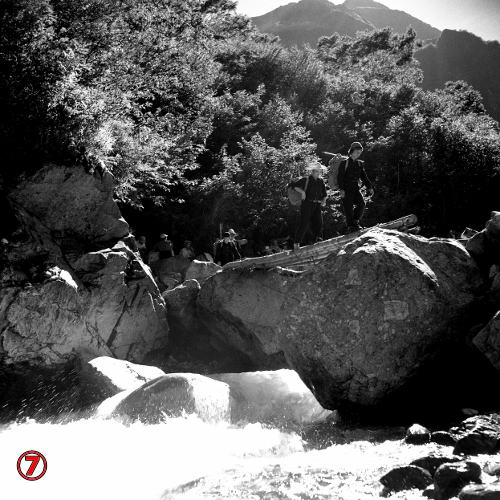

-山麓回遊コ-ス- 屏風岩と言えば、横尾の岩小舎付近、あるいは横尾小屋から梓川を少し槍ヶ岳の方へ歩いたところから横尾尾根越しに眺められる、あの威圧的相貌を想起させるのであるが、いわゆる登攀の対象としての屏風岩はこの正面岩壁の他、その左端に奥深く食い込む第一ルンゼ、岩壁の右側に食い込む第二ルンゼ、その第二ルンゼに続いて、さらに右に展開する右岩壁、右岩壁の右端にある第三ルンゼからなっている。これらの特徴を一言でいえば、ルンゼにはブッシュがなく、カンテあり、チムニ-ありで比較的複雑な岩場であるが、岩壁の方はなめらかなフェ-スの中にいたるところ強固なブッシュが密生している。 しかし百聞は一見に如かず、それらの特徴、ル-トの入口などを自分の目で、 のんびりと見て廻るというのがこの山麓回遊コ-スである。   岩壁の傾斜くらい見誤りやすいものはない。岩壁に取りついてその直下から眺める時は、非常にゆるく見誤るものである。これに反して岩壁の対斜面から眺める時は逆に急に見過ぎる。なんといっても最も正しいのは、側面から見た時であるが、これでも実際に取りついてみて、あっと驚くほどの誤りをすることは、しばしば経験する。屏風岩の場合、横尾谷を登る涸沢林道は、屏風をあまりにも急に見せすぎる。そこで一度右岸に渡って屏風の足元からその巨体を眺めることは興味あることである。ましてこの岩場群に登ってみようというほどの人なら、偵察の第一歩として岩壁の裾を歩くことは肝要であろう。危険もなく、ユリの花の咲き乱れる日本一の大岩壁の裾の回遊はとても豪勢で大いに推奨したいコ-スである。 (写真中の〇番号は撮影位置図の番号と同。緑字はあづみ追記) |

||

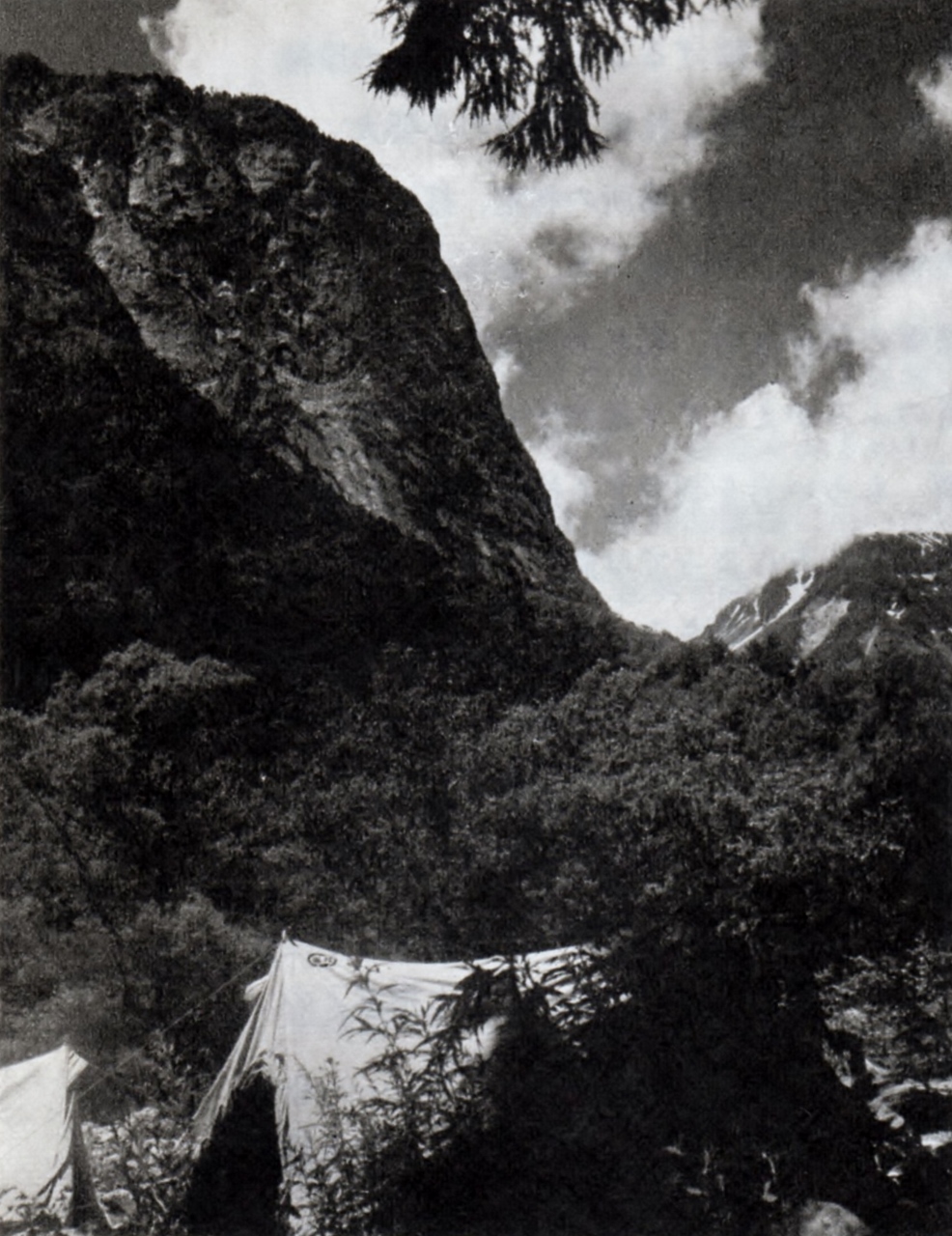

| 横尾のキャンプは快適の二字につきる。水に近く薪は豊富だ。谷間で風の心配はなく、夜はのんびり寝そべって星を見ていても寒くない。このうえない屏風岩の眺めを欲しいままにしながら、前衛生花の材料になりそうな流木を積み上げて朝食の準備をする楽しさは横尾谷ならではの感がある。 | ||

|

|

|

|

|

|

| 今日は女性を交えた気楽なピクニックだ。ガヤガヤワイワイ出発前は騒々しい。岩小舎からすぐに昼なお暗い大密林に飛び込む。 | ||

|

|

|

岩小舎に寝袋を敷いて、岩壁の紅葉に終日見とれていたことを思い出す。 |

当時の岩小舎 |

|

| 急坂が続きみるみる水流から離れてゆく。まもなくポッカリ密林が切れ、一のガリ-に出る。ここから眺める屏風岩は日本一の偉容だ。またすぐ密林に入る。二のガリ-、三のガリ-と岩壁はしだいに変貌する。本谷橋で涸沢道と別れ⑦、猛ブッシュを漕ぐことしばし、さっき対岸から仰いだ大岩壁の下に出る。 | ||

|

|

|

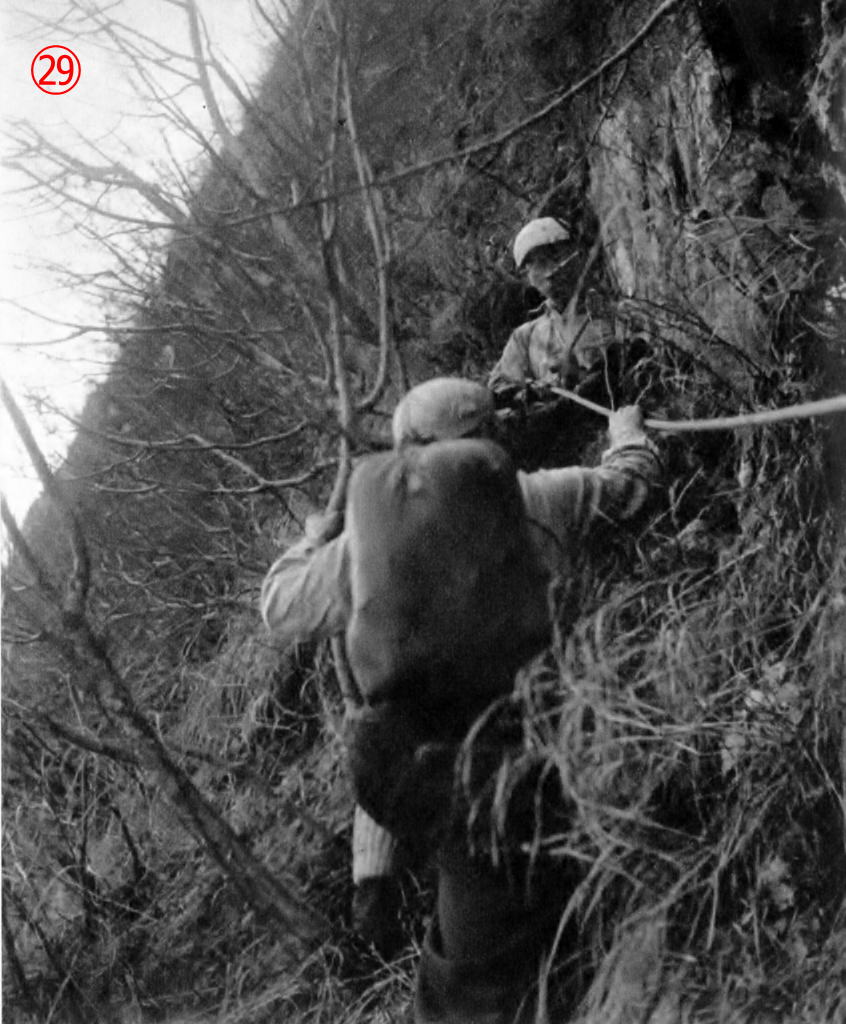

| これを右上へ登ればすぐ第三ルンゼだ。かなりな急坂に咲き乱れている花を押し分け、踏み倒して、右岩壁の下をトラバ-スする⑧⑨。アザミのトゲをつかんで悲鳴を上げるもの続出。 | ||

|

|

|

やがてトラバ-スを終わって、眼前に第二ルンゼの最下部の滝が不気味に現れる。われわれはその下を巻き気味に進む。第二ルンゼの幅30mほどの真っ白な石の押出しには残雪がせりあがっている⑩。 |

||

| 第二ルンゼの底はここからでは定かには見えないが、その神秘性には気おされる。第二ルンゼの取り付きの滝の下は、広々とした露岩の台地だ⑪。さんさんと落ちる陽光の下で三々五々居心地の良い場所を選んで弁当を広げるのは楽しい。水はすぐ下のルンゼにある。われわれはここを誰言うとなくアパッチと呼んでいる。ここから見ると横尾谷越しに涸沢道を涸沢へ登る人、上高地へ下る人の列が濃緑の密林に見え隠れする。この大岩壁を背に真っ白な岩の台地に小銃を並べて、その人たちと撃ち合いをやれば西部劇そのままだ。 | ||

|

|

|

|

ここを出て慶応稜の裾を巻く。北壁を見上げつつ踏み跡をたどってゆくうち、いつしか麓を離れ正面の取付きテラスT0に出てしまう⑬。  |

|

| 少しバックしてふたたび岩壁の裾に戻る。まもなく大岩壁が貫録十分の姿を見せてくれる⑭⑮。やがて岩壁がつき第一ルンゼに入る。雪渓の水で手拭をしめらせて鼻歌まじりでその押出しをおりてゆく。 |

||

|

|

|

- 1. 第一ルンゼ-    第一ルンゼは正面岩壁と屏風の頭を結ぶ稜線から、梓川側にS状の大きな弧を描いて切れ落ちている長大なルンゼでアルファルンゼとも呼ばれている。このルンゼは穂高、いな、日本の岩場を代表する最も素晴らしいものの一つである。ルンゼは明るく岩は固く、これを登るための技術は高度かつ多彩で、それに長時間の労力を必要とする。さらにいえばル-トファインテングが難しいのである。したがってここを完登した時の充実感は生涯忘れえぬものとなろう。 このルンゼの初登攀は、岩登りの名手、今は亡き小川登喜男氏をリ-ダ-とする東大パ-ティによって1931年、9時間の苦闘の末、成し遂げられている。驚くことに一本のハ-ケンも使用されなかったと言うことである。そして第一ルンゼ完登後「岩を傷付けずに登ったことが嬉しい」と語られたということであるが、その技術の高さに深く敬意を表するとともに、岩を傷付けたくないという気持ちは、まことに尊ぶべきであり、特に戦後派のクライマ-の参考とすべきところである。しかし、ここで大切なことは、小川氏の言葉は小川氏の技術は第一ルンゼでハ-ケンを要しなかったということであって、岩を傷付けたくないあまり、無理な登攀をされたということではもとよりない。技術の低い者がその形だけを真似るなどということは、とんでもないことである。少なくとも確保用のハ-ケンを打つことをためらってはいけない。このルンゼの積雪期の初登攀は、1942年新村正一氏、梶本徳次郎氏の両氏によって36時間の苦闘の末成し遂げられている。 |

||

| 岩小舎対岸の約100m下の横尾谷に合流する小さな流れが第一ルンゼの押出しである。ここから仰ぐルンゼや正面岩壁は②、われわれの登高慾をイヤがうえにも駆り立てる。例によって嫌なガレの登りが尽きる頃、夏の初めには波打つ雪渓が現れる③。雪渓の上でさっそくザイルをつける。ルンゼに雪渓が残っている時の大切な点は、雪の状態で雪から岩に取り付くのに思わぬ時間がかかることである。第一ルンゼを登るんだと、せっかく準備万端整えて来たのに、シェルンドで時間がかかって結局中止するなどは、実に残念なことである。第一ルンゼに雪渓がありそうだと思った時には前日の午後にでも、ぜひ偵察しておくべきだ。 | ||

われわれクライマ-こそが自然の最も美しい面に触れているのだと思うと流れる汗も忘れてしまう。 |

|

|

|

シェルンドを越え⑤岩に取り付く。第一ルンゼの場合、雪から岩へ容易に移れないことに加えて、もう一つの難関は、たとえ移る場所が見つかっても不用意に移っては、すぐさま進退きわまって2時間も3時間も立ち往生させられるという点である。とくにここから見た第一ルンゼは、どこでも容易に登れそうに見えるので、シェルンドさえ渡れれば良いように思い込んでしまう。 |

|

ルンゼの左の草付きのガリ-に取り付くことが大切である⑥。 |

|

|

1ピッチで岩の台地に出る。ここから凹角を登り⑧、ついで直立のチムニ-を登る。頭がつかえたならば右のフェ-スに移る。ここでハ-ケンを打ってガッチリ確保して後続者に合図する。 |

|

|

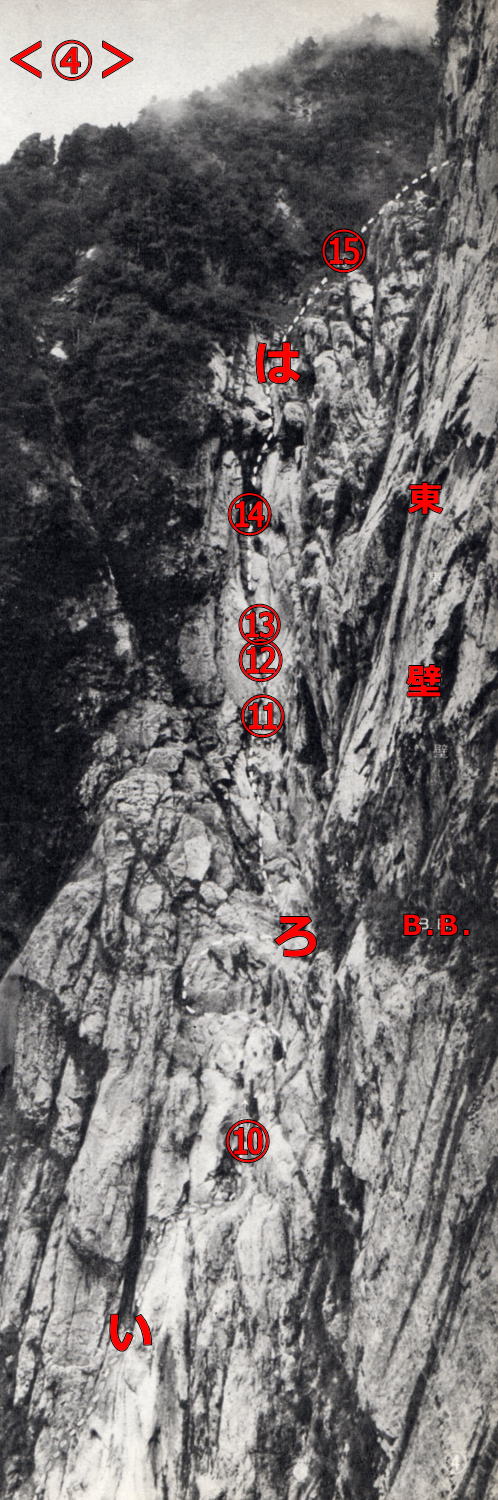

| 狭いバンドに沿ってルンゼの中心にトラバ-スし手掛かりを求めて直登すれば、小さなテラスに出る⑩。 ここで初めて第一ルンゼの核心部が全貌を表す。三人集結して強敵と相対する。小憩の後、ふたたび登攀開始。ルンゼの底を離れないようにして右の急なガリ-を登る。微妙なトラバ-スを約5m、狭いルンゼの左に移り、ヤッとばかり上がりこめば傾斜が緩くなって大きな岩のテラスに立つ。ここが正面岩壁横断ル-トの起点、つまりバンド(B.B.:バッカスバンド)の入口だ。チョコレートをかじり、水筒の紅茶を飲んで、眼前に迫った核心部に備える。ザイルの結び目を締め直して立ち上がる。 これから草付き台地までは雑念の入り込む余地のない岩との闘いだ。  |

最初のピッチは凹角の登攀⑪。腕が折れよとばかりハ-ケンを叩き込む。 |

|

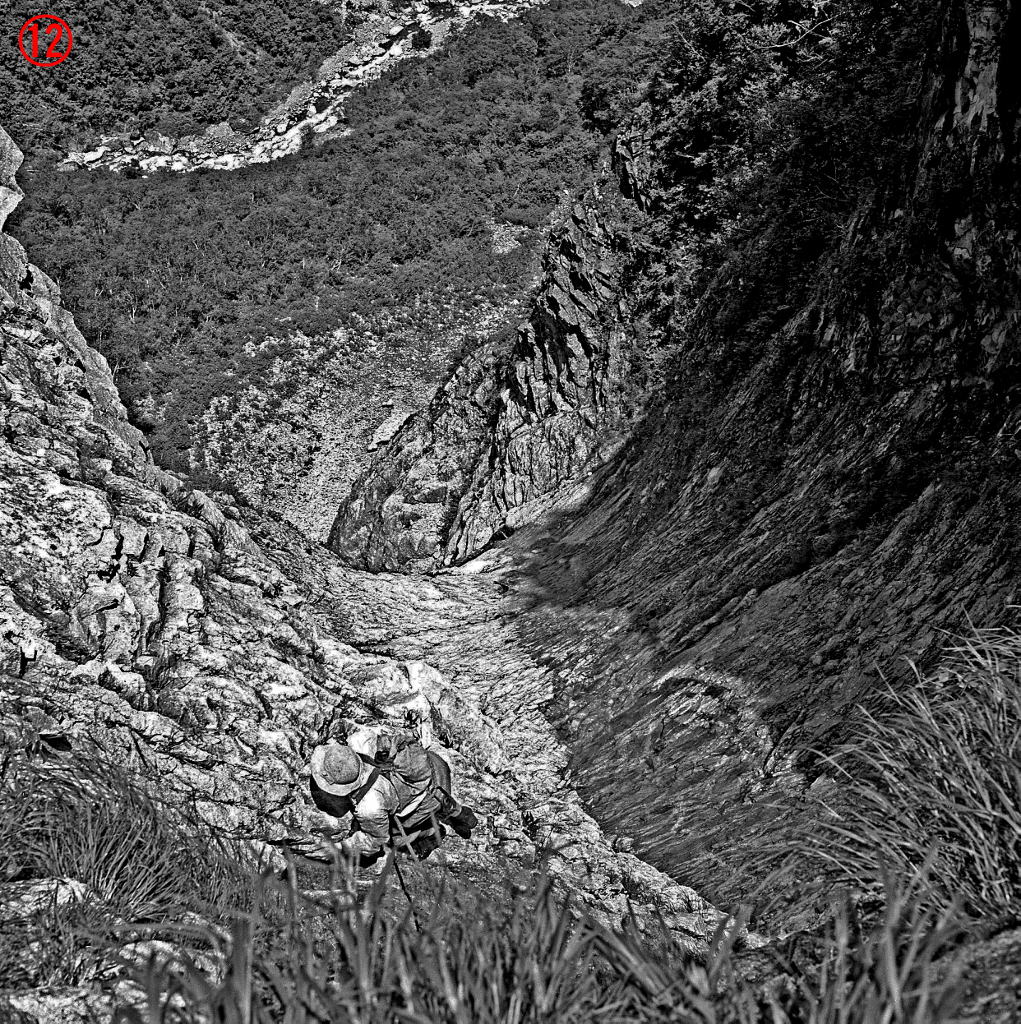

次のピッチ、精一杯のチムニ-登りだ⑫⑬。  |

||

|

||

最後のピッチは最悪部⑭、オ-バ-ハングの登攀。吊り上げ、アンダ-ホ-ルド(下側が持てるようになっているホ-ルド)、フリクション(摩擦)など、あらゆる手を尽くして必死に乗り越す。 |

ルンゼは草付き台地から大きく右折し、正面岩壁の裏へ回り込んで屏風の頭と岩場の頭との間の稜線に突き上げているが時間、天候、疲労などの関係で、左の尾根へ逃げても良い。草付き台地の上は砂の乗った逆層のゆるいスラブが続いている⑮。 |

|

ルンゼ最上部は約20mの涸滝となっているが⑯、この滝の少し下からは左右いずれの尾根にも、容易に取り付くことができる。正面の滝はまず左岸のフェ-スを直登し、左へトラバ-スして滝の上に出るのだが、このトラバ-スが第一ルンゼ中最悪であろう。どうにもならなくなって懸垂で退却したパ-ティのハ-ケンが折れ曲がり、捨て縄が腐っている。そこを微妙なバランスで乗り越す。 |

この上はすぐ稜線だ。大灌木の中のかすかな踏み跡をたどれば、屏風の頭の大パノラマが待っている⑰。  左、屏風岩正面岩壁初登攀の松田武雄氏 右、室敏弥氏 共に岩稜会 |

|

| - 2.正面岩壁横断-   屏風岩の正面岩壁の、第一ルンゼの高さ約三分の一の所からはじまって、東壁・中央壁・北壁とトラバ-スして慶応稜のP3の上に出るル-トが、正面岩壁横断ル-トである。しかし通常第一ルンゼからT1(八高テラス)まで横断して、そこから大ブッシュ地帯を下る。この逆のコ-スは第一ルンゼが下降になるだけに困難である。横断ル-トの核心は東壁の真っただ中に緑の草が細々と続いたT10(バッカスバンド)のトラバ-スである。このバンドは1946年夏、本会の石岡・松田・豊田が拓いたものである。80度の岩壁に一文字を描く約100mのバンドのトラバ-ス、直下200mの厚い空気の層を隔てて、横尾の大樹林を見下ろしつつ、草の根にすがりながら這って渡って行くスリルは、ちょっと類のないものであろう。しかしこのトラバ-スは、確保が難しいから慎重を要する。 |

||

中央壁の攻撃に明け暮れていた晩夏のこと、「八高テラスから上はダメだったが、その代り東壁のど真ん中の草付きバンドを横断した」というお土産を持って、三人が郷里に帰って来た。しかし屏風のどこにそんな草のバンドがあるのか、本当とは思われなかった。写真を引き伸ばしてみて、ようやく「なるほど」と納得したのであった。その草付きのバンドに登攀直後「バッカスバンド」なるニックネ-ムを付けたのは、このトラバ-スを岩小舎から終始眺めていた、われらの恭友伊藤洋平氏であった。しかしその時、もう一人伊藤氏と共にリスと戯れながら眺めていた者がいる。それが後年、小説『氷壁』の小坂のモデルとなった、あの前穂高でナイロンザイル切断のため墜死した、当時小学校6年生の若山五朗であった。 中央壁の攻撃に明け暮れていた晩夏のこと、「八高テラスから上はダメだったが、その代り東壁のど真ん中の草付きバンドを横断した」というお土産を持って、三人が郷里に帰って来た。しかし屏風のどこにそんな草のバンドがあるのか、本当とは思われなかった。写真を引き伸ばしてみて、ようやく「なるほど」と納得したのであった。その草付きのバンドに登攀直後「バッカスバンド」なるニックネ-ムを付けたのは、このトラバ-スを岩小舎から終始眺めていた、われらの恭友伊藤洋平氏であった。しかしその時、もう一人伊藤氏と共にリスと戯れながら眺めていた者がいる。それが後年、小説『氷壁』の小坂のモデルとなった、あの前穂高でナイロンザイル切断のため墜死した、当時小学校6年生の若山五朗であった。 |

|

|

| このバンドのトラバ-スで非常に難しいのは、ほぼ中央「への字バンド」だけであって、その他の部分は草の中の手がかり、足場を慎重に求めてゆけばよい。バッカスバンド以外のテラスやバンドは、技術的にはまったく容易である。ここのブッシュのことをブッシュと言わず林と記したのは北穂小屋の小山氏であるが、まさに簡明直載、われわれもかねがねブッシュと言う言葉は不適当とは思っていたが、林には気付かなかった。しかし中央壁では、T1から上はやはりブッシュが適切であろう。とにかく面白いコ-スだ。 |

||

正面岩壁横断ル-トへの挑戦は、まず第一ルンゼの登攀に始まる①。 |

約6ピッチでバッカスバンドの入口に到着し②、取付きテラスで小憩の後、いよいよバンドのトラバ-スにかかる。左手のフェ-スに叩き込まれたハ-ケンにガチャリとかけるカラビナの音波も、ここでは行ったきり返ってこない。 |

|

最初は容易なバンドが続くが③中央より少し手前で、このバンドは非常に細くなり、左手の岩がかぶさってくるために四つん這いにならざるをえない。身体の三分の一は草からはみ出て空中である。指先、つま先で草の根につかまることはもとより、顔まで草に押し付ける。こうしてジリジリ押し上げてゆくと、今まで先が見えなかったのが、急に見えるようになる。と同時にアッと驚く。この狭い草のバンドが、この先約5mこのまま下りになっている。蛇じゃあるまいし、どうやって降りてゆくのか見当がつかない。❝への字バンド❞は泣きたくなるバンドだ。しかし、この❝への字バンド❞が気持ちが悪くて渡れなければ、この3mほど下にやや幅の広いバンドが隠れているからこれに移れば良い。もっともこれが200m近い岩壁の上の仕事で右下はス-ッと切れ落ちていて、目に入るのは米粒のような横尾の大森林ばかりというのだから容易ではない。 |

しかしこの後はT4(岩稜会の前身旧制神戸中学の名を取って神中テラスと呼ぶ)まで、トゲのある草深いバンドが続く④。 |

|

| トラバ-スを終了し、T4の広い岩の台地に腰を下ろしてバッカスバンドを振り返る⑤⑥。 | ||

|

|

|

緊張感をほぐして広いテラスからテントへ「ヤッホ-」を叫んだり⑦、  |

大岩壁を仰いだり⑧、岩場の静寂を心ゆくまで味わう。 |

|

T4を後にしてダラダラと下ってゆけば間もなく現れる長さ20m、幅10mのテラスT3だ。テラスいっぱいユリの花が満開で、テントからでも全体が黄色に見える。テラスの上端をエレガントな動作で草を分けてゆく⑨。 |

T2へは幅50cm、高さ10mほどの容易なチムニ-の登りである⑩。 |

|

T2からT3の方を見下ろすと、ちょうど飛込み台に立ったようだと言うところから、T2を飛込み台と呼んでいる。T2の下には岩小舎からでもそれと知れる直径30cmあまりの三本の白樺が生えている⑪。この辺りは上高地にいるのではないかと言う錯覚におちいる。 |

東壁のプロフィールを背に⑫、 |

|

これが屏風岩かと思うほどの深い草を分けて下れば⑬、いつの間にか八高テラスT1に出る。 |

||

-3. 北壁下降-  屏風岩の北壁は中央カンテと、岩場の頭から北東へ伸びた尾根、つまり慶応稜とに囲まれた三角形の岩場である。したがって梓川とか横尾の岩小舎からは、中央カンテの陰に隠れて見えず、横尾林道を一のガリ-まで歩いてはじめてその全貌を知ることができる。 この岩壁の初登攀は、次の中央カンテの項で述べるように三稜会大野・伊藤両氏によってなされたが、そのル-トはT0から右上第二岩溝を目指すものである。しかしその後はもっぱら本書のル-トが登られている。積雪期には1948年3月伊藤・大津両氏によって登られている。 北壁は二つの岩溝を持ち、地形は複雑で、それに壁の大部分が灌木でおおわれ、横尾林道から見上げた感じでも、いわゆる屏風岩という印象とは遠い。ル-トは灌木を選んでいく訳であるが、岩壁の露出しているところがあるので、ル-トの選定には注意しなくてはならない。大ブッシュの中にいるので展望がきかず、自分の位置が皆目分からないのである。おそらく気安く登降できるル-トは本書のル-トくらいであろう。当初私たちは歩きながら鋸で、あちこち切り倒したものであるが、最近では八高テラスから下などすっかり踏み跡ができ、ル-トを誤ることはまずないが、第二岩溝付近は今でも誤りやすい。大灌木の間から足下奈落の底にチラチラ見える緑の横尾谷や、はるかにつながる常念山系の山波、なかでも慶応稜P2から眺めるAフェ-スの物凄さには息をのまずにはいられない。とにかく屏風岩北壁は特異な魅力を秘めており、なににもましてお薦めしたいル-トである。 |

||

|

|

|

| 本書中、下降が主となっているのは、このル-トだけである。なぜ、このル-トだけを下降にしたのかという点を申し上げる。 本書作成のための登攀で、さあいよいよ登り出したという時に、ガスが来て写真が撮れない。引き返すのもシャクだから、さっさと登ってしまう。上へあがるとガスが晴れる。そのル-トを下降してもう一度登り直すことにする。しかし下へ着いた時にまたガスがかかっては大変なので下降中パ-ティを全員後ろ向きにさせて、登っている姿勢の写真を撮る。しかしうっかりしていてそのまま撮影してしまう。下に着いた時は夕刻である。こういう写真は、上向き・下向きが交っていて何の役にも立たない。この北壁下降は、もともと中央カンテ撮影が主で、ついでに北壁も撮ることになっていたが、多人数で連絡が悪く、とても後ろ向きにはなれないので、そのまま下降ル-トとした。 |

|

|

夜明け前の屏風を眺めながら、熱い味噌汁の朝食をすませて涸沢道を登る。道から外れ屏風のコルへ突き上げるガレに入り①一挙に高度を上げる。 |

ガリ-の上部は急なスラブでうっかり登って行くと下りることも難しくなるから、早めに右の灌木地帯に移る。はい松をかき分けて登れば②やがて北尾根の稜線に出る。 |

|

これから稜線沿いに一息の登りで、屏風の耳に達する。振り返れば爽やかな旭光を浴びた前穂が、紺碧の空に聳えている。 |

屏風に行くというものの、恵まれた快晴と、内輪ばかりの十数名という大パ-ティの賑わしさから、緊張感はどこにも見当たらない。「腹が減った」「喉が渇いた」と、ブツブツ言いながら稜線を行くと、槍が雲一つない空をバックに眠そうに立っている④。 |

|

屏風の耳から大ブッシュを泳ぐように下る。耳と頭の間の稜線をたどり⑤ |

最後の一登りで屏風の頭だ⑥。 |

|

さっそく8ミリが廻り、誰しもが満足げである。中央カンテ初登のとき、倒れんばかりにここにたどり着き、このパノラマを見て、生きているのを痛いほど感じたのも遠い思い出だ。 |

||

見下ろせば赤沢岳の山波、岩場の頭、横尾尾根の3重の構成が美しい⑥。 |

屏風の頭から岩場の頭への稜線は、よく注意しないと誤る。 下の写真のP1はすぐ見えなくなるので、横尾尾根の三のガリ-を目標にする。まず出発点は、屏風の頭から今来た道を70歩戻った所からはじまる。ブッシュは最初は小さいが、やがて密林となる。岩場の頭に近づいたら、うっかり歩き過ぎないよう、密林の間に突如大岩壁が現れてギョッとする。 岩場の頭⑦から  写真中央の3人は、右から石岡・毛塚氏(岩稜会)・柴田(名古屋大学山岳部で、卒業後姉梓の伴侶となる) この本で父の顔が判別できる写真は、多分この1枚だけだと思う。 |

|

約10m離れたP1で中央カンテを下る3人と⑫別れて、 |

残りの者はP1の下の岩尾根を下る⑧。 |

|

眼下にP2が見える。⑨  |

P2は細いリッジだ⑩。Aフェ-ス懸垂下降というグランドショ-を見物するため、一同腰を落ち着ける。  |

|

中央カンテ下降の3人はP2からのル-ト指示を受けてAフェ-ス上部に達し、いまや懸垂の真っ最中だ⑪。 |

関取の腹の様なAフェ-スの下降に4時間もかかってしまった。あまりに見物人が多くて、慎重過ぎたためだ。P2の連中もすっかり退屈してきたらしい⑬。 この調子で下ればオカンは必至だが、その用意はしていないので相談の結果、出直すこととし、全員北壁を下ることになった。われわれはサポ-タ-の工作したフィックスでP2に合流する。  |

|

| P3から底知れぬ第二ルンゼを隔てて未登の右岩壁を望む⑭。 この景観に別れを惜しみつつ北壁下降に移る。  |

下り口は、ちょっと注意して探せば⑮ |

|

灌木の幹に残る踏み跡でそれと知れよう⑯。ブッシュ中を落石に注意しつつ、沈黙の下降を続ける。  |

P3から最大傾斜に沿って下る。途中、草の生えたバンドをトラバ-スする⑰。これはズリ足でバランスを保って行かねばならないから、「ズリ足バンド」の呼称があるが、最近は草が切れて垂れ下がりズリ足ができない。しかし昔より容易になった。 |

|

バンドを渡った後、びくともしない木につかまって、ほとんど垂直の下降を続ける。この辺りが第二岩溝である。木の間に見えるDフェ-スのプロフィルが素晴らしい⑱。  |

やがてブッシュのバンドに出て、中央カンテへトラバ-スする⑲。しかし、われわれは大部隊で気を許し過ぎ、この辺りでモタモタして、ついに第一岩溝で日没を迎えてしまった。しかし、ドロ-ゲ-ムという訳にはゆかない。旅慣れた数人が「屏風が泊まって行けと言うんだ」と言い出して、中央カンテの分岐点の木のそばで、出発の時には予想もしなかったビバ-クと言うことになった。 下の写真は、その翌朝に写した寝ぼけ面である。それでも新人は箔が付いたと大喜びだ。 下の写真は、その翌朝に写した寝ぼけ面である。それでも新人は箔が付いたと大喜びだ。 |

|

|

||

T1(八高テラス)に達し㉓、 |

||

テント㉔じゃ心配してるだろうと旗で合図し、  |

中央壁を仰ぎ㉒T1をあとにする。 |

|

| T1の下は明瞭な踏み跡が㉕㉖ | ||

|

|

|

取付きテラスT0へ続く㉗。 |

||

-4.中央カンテ- 屏風岩正面岩壁の威圧的相貌の故に、従来登攀不可能と信じられていたこの岩壁は、1944年以来、しつように繰り返された人間の努力によって、千古の謎は次第に明らかとなり、ついに1947年7月、あの天にそそり立つ岩壁に人間の足跡が印されたのである。 われわれはこの登攀に直接関係したものとして、その登攀史を記すことはまことにおこがましいが、問題の岩壁があるだけに、簡単に記させていただく。 まず、この岩壁に登ってみようと考えたのは、三稜会(八高山岳部OB会)伊藤洋平氏であった。伊藤氏はこのことを三稜会、八高山岳部、および岩稜会(三稜会会員石岡が創設した会)に語り、ここに共々この登攀に努力することになった。 1944年、当時、大戦末期で身体の自由になる者は少なく、まず伊藤氏・大津氏によって岩壁のほぼ中央(八高テラス)までが開拓された。この登攀によって、この岩壁はいたるところ、大灌木でおおわれ、それにつかまって行けば岩壁の中央まで2時間たらずで達することが判明した。 同年10月、伊藤氏と大野氏によって、八高テラスから上部が攻撃されたが、偵察でも分かるように八高テラスから上部は、ブッシュが切れてフェ-スが露出し、このフェ-スはすべすべで登攀はほとんど不可能である。両氏はやむなくブッシュで覆われた北壁を登ることとし、ここに慶応稜P3の上に出る北壁ル-トが開かれたのである。しかし、問題は言うまでもなく、岩小舎から見えるあの大岩壁の登攀にある。 終戦になり、ここに上部の岩壁との闘争が繰り返されることになった。「可能性あるル-ト」はブッシュを最大限に利用するル-ト以外にない。1946年夏、伊藤氏に本会の石岡・松田・豊田が加わって、三回に渡って登攀がなされたが可能性あるル-トの発見には至らなかった。 同年秋、石岡に八高山岳部の新鋭、武藤・横井・水谷の三氏が加わって攻撃したがEフェ-スで絶望的な墜落が起こり、奇跡的に助かるという事態が発生した。しかし、これでインゼルまでのル-トが判明した。 翌1947年夏、石岡は登攀の成功は、投げ縄を上部のブッシュにかけて登る以外にないと信じ、石岡・本田・松田は、この方法を用い、それに、当時17歳の松田の超人的能力の発揮によって40時間の苦闘の末、ついに、この岩壁を完登したのであった。 その後、初登攀のル-トとは少々異なるル-トによる第二登が、関西登高会によつてなされたのは、10年以上を経た1957年の秋であった。しかし、最初の登山ブ-ムと技術の進展によって、この岩壁は急にクロ-ズアップされ、昨冬の積雪期初登攀の争いを始めとして、東壁にも中央壁にも新しいル-トが拓かれた。 |

||

|

中央カンテのル-トとは、中央壁と北壁との境、つまりP1、T0の線を主として登るル-トを言い、初登攀の時のル-トの他に2,3のものがある。 初登攀のル-トは、撮影位置図で②-⑯-⑲-㉗-㉚-㊲-P1であり、関西登高会による第二登は②-⑫-⑲および㉗-㊳-㊲である。この他、Dフェ-スを北壁側にまくル-ト、つまり⑯-㊶-㊲がある。インゼルを通過する前者2本のル-トをインゼルル-ト、北壁よりのル-トを岩溝ル-トと呼んでいる。インゼルル-トのうち、初登のル-トを岩稜会ル-ト、第二登のさいの変化部分を、登高会ル-ト(上部登高会ル-ト・下部登高会ル-ト)と呼ぶのはどうであろうか。なお、以下の写真(主として昭和34年11月3日撮影)の説明が多分に懐古的となっている点をお詫びする。また、岐阜登高会の御協力を得たことを深謝する。 |

|

|

|

|

| 分岐点 12年の昔、先輩がなしとげた登攀に深い思いをはせながらT0をあとにする。B10の大ブッシュ地帯も、今では踏み跡ができ、快適なプロムナードである。約1時間、B10の尽きるところが中央カンテをめぐるル-トの分岐点だ。  |

||

分岐点から約7m登ると頭上には岩塊が突き出し⑤、 |

その下を狭いバンドが、左④  |

|

| 右⑥に走っている。左のバンドが下部登高会ル-トだ。 横断ル-トへ行くには分岐点まで来ては登り過ぎであるが、 途中の別れ道が判りにくいので、ここから戻った方が確実である。分岐点の上の狭いバンドを右にたどるのが⑤⑥初登のさいのル-トである。岩溝ル-トもこれを行く。  |

分岐点には、十数名がビバ-クできる長くて広いバンドがあり③、  |

|

その中央に「分岐点の木」と呼ぶ大木がある②。 |

北壁ル-トに行くには、分岐点の木から北壁よりの一段低いバンドに下る⑦。P3まで想像外のブッシュ。  |

|

| 下部登高会ル-ト ④のバンドは約30mでぷっつり切れ、ここで初めて屏風の壁に直面する⑨。  |

||

この壁を約5m直上、草付きと、もろい岩のバンドを右へトラバ-ス⑩、 |

||

| ブッシュのテラスに達し⑪、ここから第一の難関Eフェ-スを登る。Eフェ-スは近代技術の粋であるハ-ケン技術と、ブッシュ登攀の混合するところである。ハ-ケンを打って吊り上げをしたり、多段あぶみの上に乗るかと思えば、次にはブッシュの中へハ-ケンを叩き込むという独特の登り方である。とにかくブッシュは頼みの綱だ。このル-ト突破の試みは、われわれの先輩も何度も繰り返したが、ついに成功せず、次に述べるB7右上の岩溝を登ることとなったのである。仰げばウサギの走る野原のように見えるEフェ-スは⑩、一旦ブッシュがなくなると、いつ剥げ落ちるかも知れない草付きが絶望を告げる。しかし、あれから十年の技術の進歩と考え方の変遷は❝あぶみ❞を作り出し、ついにここの突破に成功したのである。❝不思議にも岩壁から小指ほどの太さの根が突き出し、それがまた壁に入り込んで、丁度10銭貨幣ほどの輪が出来ている。喜んでカラビナをかけてビレ-した❞という先輩の苦心談が今では懐かしい語り草である。 | ||

|

|

|

|

||

| 岩稜会ル-ト ⑭の灌木からブッシュの帯が約30m直上してDフェ-スのオ-バ-ハングにぶつかる⑮。 |

||

|

これを左に廻りこめばインゼルへ、そのまま直上すれば岩溝ル-トである。  |

|

| 左へ回り込んでからの登攀は極度に難しくなる⑯⑰。 | ||

|

|

|

B7との約5mの切れ目は⑱、昭和21年秋、恐るべき墜落が起き奇跡の生還をもたらした場所である。不完全なハ-ケンしか打てないので、確保者は足元のブッシュに厳重にセルフビレ-しなくてはいけない。しかし、このル-トに赴く人は、万一のため埋め込みボルトを用意した方が良いと思う。斜め左上へ浅い岩溝を伝って登るが、左手がB7のブッシュを握った途端、足が離れ、左手だけでぶら下がるはずである。 |

B7ブッシュの右上は、階段を逆にしたようなハングで、近代技術をもってしても、やってみる気はしないであろう。ル-トはまず、B7の上端から左上へ約10mトラバ-スして、小さな岩塔に乗るが⑲、それから先、インゼルの下端まで約6mの間が問題である。 |

|

斜め左上へせり上がっている外傾した狭いバンドは⑳、途中でぷっつり切れ、 |

あとはテラテラの壁である㉑㉒。 初登攀のさい、ここで行き詰まり❝数年に及ぶ苦闘のかいもなく、ついにこの壁に登攀不可能の烙印を押し付けるのかと思うと、気が遠くなりそうだ❞と嘆いたところである。しかし、結局岩盤に長さ1cmの小穴を、左手だけでうがちつつ登ることに決心したのであった。  |

|

|

||

B7には午前10時に到着しながら、インゼルのブッシュに飛び付いたのは㉓実に午後5時10分であった。今、このフェ-スには、6個の小穴が判然と残り、それに、その時とその後に打たれたハ-ケンによって、今では40分で通過できる。この場所をステップバンドと呼ぶ。 |

中央壁のど真ん中に縦横40mの電気スタンドの形をした灌木原(もっともそれは垂直だが)がある。これをインゼル(島、B6)と呼んでいて、初登攀当時攻略すべき最大の目標の一つとして、文字通り血と汗の苦闘が繰り返されたのであった。当時インゼルが、ときには巨大なコウモリの姿となり、ときにはクラゲの妖怪となってクライマ-の夢枕に立ったのである。しかし、そのインゼルも昭和22年7月24日屏風の影が全横尾谷を覆う時、クライマ-の頭がインゼルの一角に現れたのであった…。 インゼルには㉗から㉘に至る浅い岩溝と、  |

|

|

インゼルを横切るT8テラスを含む狭いバンドがある㉙。 |

|

もし、この中でビバ-クするとすれば、比較的大きなブッシュを物色してこれにまたがり㉔、夜明けを待たねばならぬ。 |

㉕はB7の右上の端の逆階段ハングの続きであり、 |

|

㉖はインゼルから俯観した横断ル-トである。中央壁がここで二層になっていることがよく分かる。 |

インゼルの右上には根元の太さが一抱えもあろうかと思われる、クモの形をしたインゼル中、唯一の常緑樹がある。これを❝クモの木❞と呼んでいる。 |

|

| T8をトラバ-スし㉙、Cフェ-スにかかったとき、 思いがけず初登のさいに残置した自家製サブザックと、セキルタスのザイルを発見した。12年間の雨雪に耐えた品々を感慨深く回収する㉚㉛。 |

||

|

|

|

Cフェ-スは傾斜約80度、高さ約25mのホ-ルド・スタンス、ほとんど皆無のスラブである。まずT8の左端近くからインゼルの上部に入り登攀を開始する㉜。 |

最初の約8mは比較的リスに恵まれ、ハ-ケンを打つことができる㉝。 |

|

| しかし、その上7mにある一株のブッシュまでは、苦しい姿勢の投げ縄による以外にない(もちろん、埋め込みボルトなら使える)。しかし、そのブッシュの上に立つことが難しい(このブッシュは初登のさい、折れてしまったが現在どうにか生きている)。 このブッシュの上から、更にその上約5mの所にある相当強固なブッシュに投げ縄する。そのブッシュから、また上のブッシュに投げ縄すれば、Bフェ-ス・Cフェ-スの境のバンドに達する㉞㉟。 |

||

|

|

|

| B1ブッシュに向っての切れ切れのバンドのトラバ-スは、さして難しいものではないが、横尾谷まで約500m、粟粒のような大樹林と糸のような梓川を股下に眺める高度感は、ちょっと例がない㊱㊲。 | ||

|

|

|

|

上部棟登高会ル-ト㊳ 岩壁の初登攀をねらう場合には、予定のル-トのみに意識を集中せず、万一、そのル-トが登れない場合を考慮して、登攀中に関係のある、あらゆる部分の偵察を怠ってはいけないが、このル-トを登った関西登高会の小泉氏から❝インゼルの右端からDフェ-スへ出て、直接B1に取り付いた❞とのお知らせを受けても、まるで見当がつかなかった。思うに、久遠の恋人インゼルに入ることに成功したため、喜びのあまり慎重さをかいたことと、予定のル-トはインゼルからB1ではなくてB2であったこと(B1を予定のル-トとすることは、Aフェ-スに望みを持てなかった当時としては、考えられないことであった)などによるためと反省するが、かりにCフェ-スが登れなかったとすれば一体どういうことになったか、恥ずかしさと、僥倖に今なお悪寒を感ずるのである。  |

|

| 岩溝ル-ト㊵ このル-トを、中央カンテに含ませることに付いて、思いつくことがある。十数年前、北壁ル-トが拓かれた後においても、なお、屏風岩に夢中になっていたのは、北壁ル-トの上部が慶応稜を登っていること、つまり正面岩壁の完登ル-トではないこと(例えば、マッタ-ホルン北壁の完登を目指しながら、途中からヘルンリ稜を登るようなものである)と、当時登山界の問題は、岩小舎から見えるあの戦慄すべき部分が、果たして人間の力で登れるかどうかという点であり、われわれは、それを解決したかったからであった。その目標の下、ある日たまたま踏み込んだのは、このル-トから数m北壁よりの部分であった。登攀中、中央壁は見えず、眼下を見下ろせば梓川も岩小舎も見えない。ここにおいてカンテを、北壁側に巻き込んでいることを知って引き返したのであった。しかし、現在中央カンテのル-トという観点に立ってみれば、Dフェ-スを中央壁寄りに巻くも、北壁寄りに巻くも、同じ理屈であり、ル-トの大部分がカンテ上にある以上、カンテのル-トに含ませるのは当然であろう。  |

⑯の地点から、われわれは、北壁寄りのブッシュを真上にする。ブッシュがあるとは言っても、Dフェ-スの垂線に沿っての登攀は、決して容易ではなく、ともすれば振り落とされそうになる。この辺り、ブッシュ交りの岩場としては、おそらく最悪であろう。30mのザイルいっぱい2ピッチで、枯れ木のあるテラスに達する。 |

|

さらに2ピッチ㊷~㊺、強引に登る。 |

||

|

|

|

見下ろせば横尾谷いっぱいに、屏風の影が鮮やかに描き出されている㊸。初登の当時、青春をかけて登攀可能か不可能かを、ギリギリまで追求した先輩たちの心の中に、この影が時には吉兆として、また時には不吉な死神の姿として、悲喜こもごも去来したことであろう。この巨大な影を、ただ忘我の境地で眺める。 |

||

| ふたたび登攀開始。ハングにぶつかり頭上にハ-ケンを打って左に約2m、振り子トラバ-スの要領で取り付き、約10mで岩溝の基部に達する。A岩溝は、外観は岩溝でも登攀そのものは約30mの垂直に近いフェ-スの登りであり、ハ-ケン技術の粋を持って取り組まねばならない㊻㊼。 | ||

|

|

|

| 背後に無限の虚空を感じつつ、わずか数ミリ平方の足場に全体重を託しての登攀は、アルピニズムの謳歌である。しかし、テラスの憩いも素晴らしい㊽㊾。 | ||

| 横尾の岩小舎から見上げた時、中央カンテの中ほどに、人間の鼻に似た大オ-バ-ハングが見えるが(④およびスケッチ参照) 注:左の下線の文字をクリックしてください。該当部分がご覧いただけます。 このハングは実はカンテの上になく、慶応稜P3下のハングである。今、眼前にある大ハングを見つめる㊽。  |

||

注:51からは〇の囲い文字がないので、〇なしで記載します |

||

|

||

約10mのB岩溝は、木登りから始まる。アブミ2個連続で使って乗り切る㊿。バランスクライミングを信条とし、ハ-ケンの使用すら異端視した正統派登山者には、気絶ものの姿かも知れない。 |

最後のトラバ-スは、アンダ-ホ-ルドで感じが良くない51。 |

|

ヘルメットをかぶった岩溝ル-ト班と、ベレー帽やハンチングのインゼルル-ト隊とが、ここで待ち合わせ、共にB1ブッシュを登る。このブッシュも垂直の登りだが53、 |

Bフェ-スの断層にあたる部分では、赤い岩肌が露出していて手ごわい54。 |

|

❝高度順応❞は、ヒマラヤでは重要な問題だが、屏風を登っていて感ずることは、足元からス-ッと500mは切れているのだから、当然めまいがして、ガタガタ震えてもよさそうなものだが、案外平気でいられる。谷底から登り始めて、いつの間にか高度を上げていくためと思われるが、これも一種の❝高度順応❞だろう。さて、B1ブッシュを登ること約1時間、ついに最後の難関Aフェ-スのオ-バ-ハングにぴったり胸を合わせる。予想されるエネルギ-の大消耗に備え、T9で水筒を傾け、チョコレートをかじる55。午前中の快晴が、いつしか曇り、ついに本降りとなる。 |

その上も、身体の浮くブッシュの登攀。最後に左にトラバ-ス、耳のような突起の間を通れば、P1に続くB0のブッシュを握ることができる。 |

|

Aフェ-スは、中央カンテの最後の防衛にふさわしいハングした約30mの壁である。登攀のキ-ポイントは、一列に直上するブッシュである。初登の時は、最初のブッシュに取り付くのに苦心の投げ縄によっているが、現在ではハ-ケンの連打による吊り上げによっている56。  |

||

―5.第二ルンゼ― 屏風岩にあって、いな、穂高をめぐる数多くのルト屏風岩にあって、いな、穂高を巡る数多くのル-トの中で、第二ルンゼ(ベ-タ-ルンゼともいう)ほど暗い谷も珍しい。北尾根を断ち切って、屏風岩を創った神の手元が狂って、誤って切り込んでしまった傷痕、それが第二ルンゼである。 岩小舎から涸沢道を行くと、次第に変貌して来る岩壁の右、慶応稜の末端から霧のように飛び散っている大きな滝が望まれるが、これが第二ルンゼの入口である。ルンゼはこの滝の上で急に左折して、慶応稜の裏へ廻りこみ、ほとんどが滝の連続の様な急斜面でP1の裏へ突き上げている。ところがこれは支流で、本流は慶応稜の裏へ入るとまもなく、右手の垂壁にかかる大きな滝となり、滝の上は屏風の頭の下の大灌木地帯に消えている。本流の滝は登れないので、普通第二ルンゼと呼ばれるものは、支流の方を指す。第二ルンゼの底は、五のガリ-または、本谷橋辺りからよく望まれる。この初登は、第一ルンゼと同じく1931年8月、東大パ-ティによってなされている。また、積雪期の記録は、その翌年11月に松高の人々によって樹立されたが、その後、このルンゼを訪れるクライマ-はきわめて少ない。 第一ルンゼとはまったく対照的に、アンダ-ホ-ルドのトラバ-スなど、いやな所が多い。穂高屈指の難ル-トと言えよう。しかも、ルンゼ通しの忠実な登攀は至難で、適宜慶応稜の方へ捲きながら、落石に注意して登らねばならない。   |

||

第一ルンゼと違って、第二ルンゼへ行く日は、なんとなく気分が暗い。「急峻なリンネ状、またはクラック状の谷筋は、ほとんど陽の目を見ず、ベシャベシャと濡れた岩に枯草がまつわりつき、逆層の岩は脆くてハ-ケンも気持ち良く唄ってはくれない」… 第一ルンゼと違って、第二ルンゼへ行く日は、なんとなく気分が暗い。「急峻なリンネ状、またはクラック状の谷筋は、ほとんど陽の目を見ず、ベシャベシャと濡れた岩に枯草がまつわりつき、逆層の岩は脆くてハ-ケンも気持ち良く唄ってはくれない」…  |

||

出発の時の先輩の話を思い出しながら本谷橋を渡って、右岩壁下の夜露に濡れた草の傾斜を行く②。 |

このルンゼで雨にあえば大変だと聞かされているので、つい空が気になる。第二ルンゼの取付きへは、本谷橋を経て来てもよいし、三のガリ-を下って対岸に移り、上流約100mの所へ押し出している第二ルンゼの押出しを登って来てもよい。しかし、後者のル-トは、テントからは近いが、横尾谷が増水の時は渡れない。また、第二ルンゼ末端の滝F1は、もちろん登れないので、この滝を大きく右岩壁の方へ捲き、本谷橋から来る本ル-トと一緒になる。右岩壁をやや登り③ |

|

灌木づたいにトラバ-スして行く④⑤。 |

まもなく、落ち着いた気分を取り戻せる絶好の場所に来る(展望台)。行く手は、慶応稜と平行して突き上げる第二ルンゼ⑦、  |

|

振り返れば南岳が裾を長くひいていいる⑥。 |

||

展望台を後にルンゼに入ると、第二ルンゼの領域に立ったという緊張感で身がしまる。最初の滝(F1)は右岸を登る。岩はもろく、その上、じっとりと湿気をおびて、しかも、砂の様な岩屑をまとった感触は、お世辞にも❝素晴らしい❞とは言えない。F3は、30mほどの切り立った滝で、上部がオ-バ-ハングしている。これは敬遠して慶応稜P4への脆い傾斜を登る⑧。 |

||

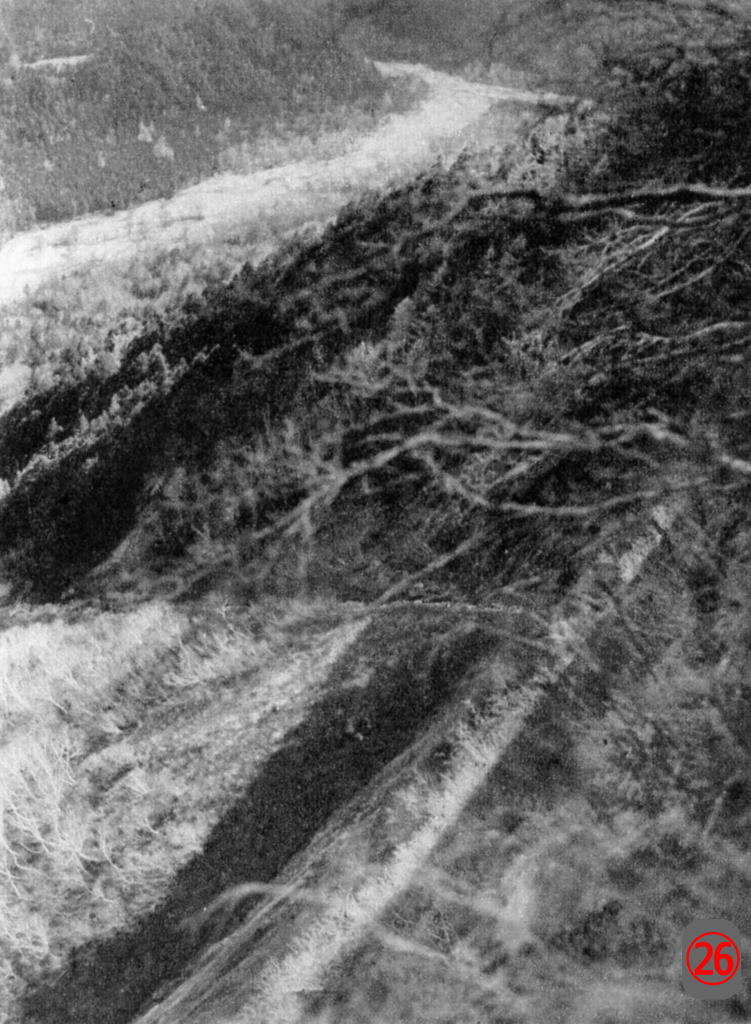

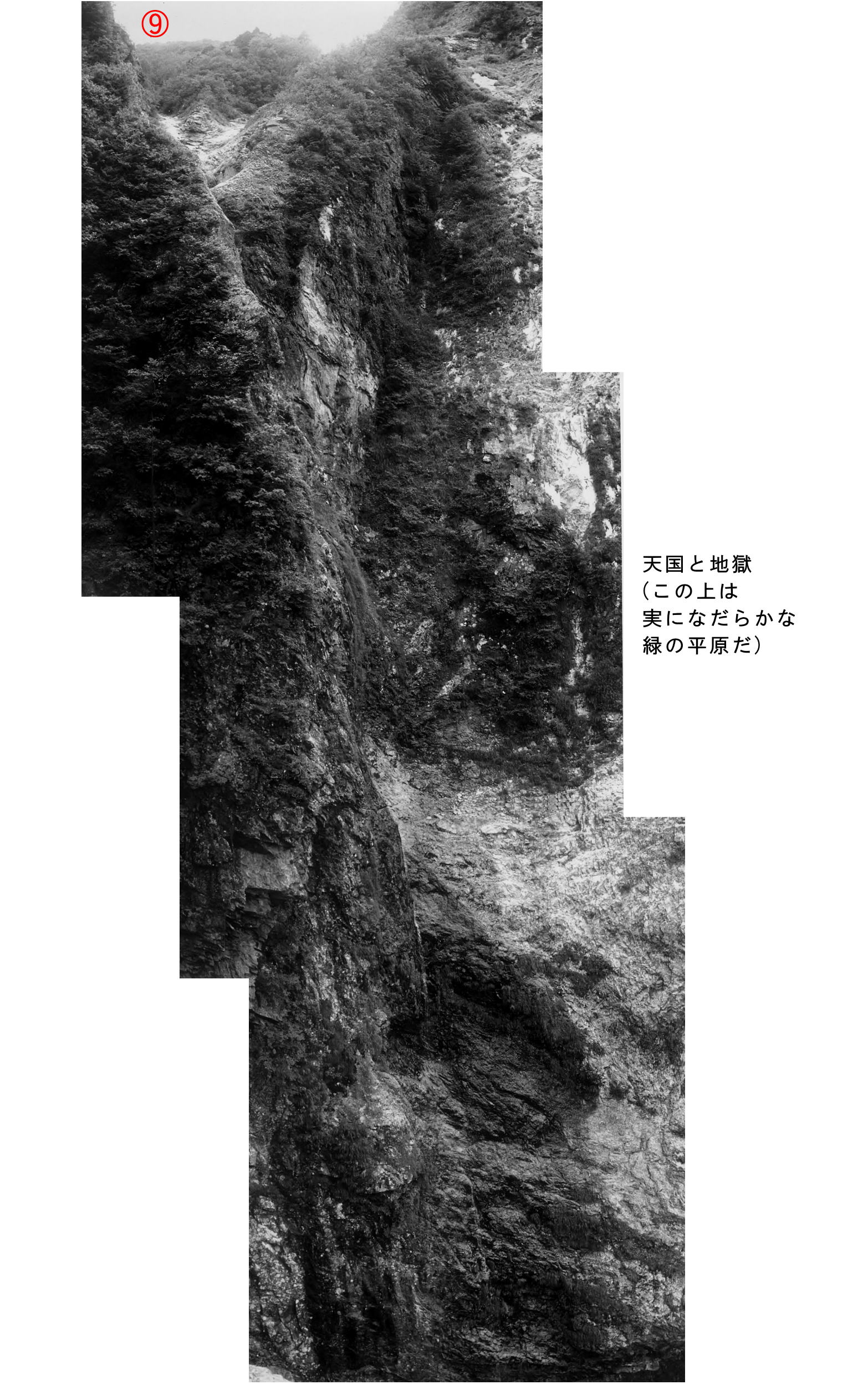

| 慶応稜から望む本流の流れは見ただけで戦意を喪失する⑨。こんな嫌な壁は穂高にも類がないであろう。なぜ、こういうものができたかを考えてみる。 注:⑨⑩の写真は、三枚の写真を貼り合わせて作られていました。その現物が残っていたので、それを使用することにしました。  |

||

|

||

| F4はトンネルのあるジメジメした20mほどの滝である。最も緊張させられるピッチである⑪⑫。 | ||

|

|

|

後はガラ場⑬と、最後にブッシュ交りの急な岩を登ってP1に出る。 |

||

| ― 6.第三ルンゼ ― ガンマ-ルンゼとも呼ばれる第二ルンゼは右岩壁の右端にあり、横尾林道からはブッシュの陰になってよく見えない。ルンゼは二つの滝のあるスラブ状の下半部と、それからぐっと左折する緩やかなガラ場の上半部からなる。上半部は右岩壁の裏側に沿って伸びている広大なルンゼで、冬期本谷橋辺りがデブリ(雪崩の到達点に堆積した雪や岩など)の山となるが、全てこのルンゼの雪がなだれ落ちたものである。右岩壁は横尾谷側が絶壁となっているが、その裏側もこのルンゼでへこんでいるから、それこそ屏風を立て掛けたようになっている訳である。 このルンゼの初登攀は六高パ-ティによって行われ、屏風岩の三つのルンゼのうち、最初に手を付けられたものである。しかし、その後登る人は、きわめてまれである。 このルンゼは、屏風岩の他のルンゼのように、闘志満々出かけるところではなく、のんびりと屏風の持つ女性的な面を探索するために、出かけるといったところに興味がある。  |

||

|

|

|

| 屏風が第一ルンゼ、第二ルンゼ、正面岩壁、右岩壁といった仁王様のような男子を持っていることを知らない人はないが、その中にただ一人だけ、第三ルンゼと言う❝ひなにもまれな❞美しい娘があることを案外見落としている。息子たちがあまりに居丈高であるのに反し、彼女ははにかみやで、横顔をちょっぴり見せているだけだから、これはやむおえないことかもしれぬ。しかし、私たちは彼女の素晴らしさを強調して、彼女が脚光を浴びる日を期待しよう。 |  |

|

さて、今日は彼女を訪問する日だ。本谷橋を渡り、九十九折の涸沢道で左のブッシュに入る②。しかし、このブッシュは、何とも言えぬ憂鬱さである。特に朝起きがけのブッシュ漕ぎほど面白くないものはない。これが登攀を終えた後なら、無念無想で手足を動かせばよいが、登ることを考えながらのブッシュ漕ぎは実にじれったい。彼女のためにも、道を作らなければならぬと痛感する。 |

このじれったさも、ブッシュが尽きると吹き飛ばしたように消え去ってしまう。押出しに立てば④、ルンゼを吹きおろす風がブッシュ漕ぎの汗を思いざま吹き払ってくれる。 |

|

ルンゼ末端は左の右岩壁の稜線に狭められて、ゴルジュ状(両側の岩壁が迫って狭くなった所)になっている⑤。 |

||

ルンゼ自体は明るいU字状で傾斜もゆるい。右岸に豊富なホ-ルドを得て飛沫を浴びながらF1を越えて⑥⑦⑧⑨ルンゼに立つ。 |

ホ-ルドの選択に苦労する心配のないルンゼの登りは、全く快適なものである。しかし、一様な緩い傾斜の登攀は、なんとなくしまりがない。オ-バ-ハングを越えてテラスに憩う、と言うことの楽しみが第三ルンゼにはない。そうだ、屏風のもう一つの面の探索に来たのだと、自分に言い聞かせて登って行く。しかし、このルンゼは登るにつれて傾斜が少しずつ増してゆく。それは、ホ-ルドやスタンスに乗る時の感じでも分かる。取付きが容易で、いつのまにか難しくなっていくという岩場は曲者だ。進退きわまった時には、ザイルも結んでいなかったと言うことは、苦い経験だ。 |

|

|

|

|

F1上のルンゼを名付けて「洗面器」⑩と呼んでいる。 |

||

| ⑫⑬は洗面器をF2の上から見下ろしたところだ。 まずは、一見をお勧めしたい。 | ||

|

ここから転がれば、ちょっと止まりそうもない。と言って、絶望的な恐怖に駆られるほどでもない。  |

|

洗面器が尽きるとF2の登攀だ。第三ルンゼの岩登りは、これが最後と言って良い。もろい岩を登る。水流の多い時には、手足はおろか、顔が洗えるほどの飛沫を浴びる。洗面器の上だから当然かも知れない。 |

||

| F2を越えてしばらく登れば、灌木が顔を出す⑭⑮。 | ||

|

|

|

適当なところでトラバ-スして本流に戻ると、ここはもうガレの連続である⑯。こうなっては、禅僧の悟りに似た心境で、高度を上げる以外に方法はない。 |

||

ルンゼのドンヅマリに、顕著な洞穴が仰がれる⑰。 |

それを見ながら、左の尾根に出る⑱。  |

|

その途中で越し方を振り返ってみる⑲。 |

||

| 下りは右岩壁の長い尾根(カモシカ尾根)だ。南岳にかかるガスが夕方の訪れを告げている。急いで下るカモシカ道は、自分が人間であることを忘れ去るほど、素朴な原始感情を呼び起こしてくれる。あの広大な右岩壁の上を、カモシカが往来した道に沿って、どこまでも、どこまでも走って行くということは、なんという心の温まる素晴らしさであろう。視野は無く、ただカモシカの踏みしめた道を、自分も踏みしめて行くだけであるが、それが、どうしてこんなに楽しいのだろうか。アッ!これが❝ひなまれ❞だ。これだ、これだ!と心の中で叫ぶ。突然横尾谷が、目の端にチラチラするが、そんなものは少しも見たくない。リズムに乗ってくだっている自分の足が、カモシカの足のように見えてくると言うことは、涙が出るような喜びだ。 | ||

|

|

|

| 沢山の写真に彩られた『穂高の岩場』はいかがだったでしょうか。 お気に召しましたら、例えば「1巻のⅠ涸沢」と言うようにご指示いただけましたら また、転記させていただきますので、ゲストブックに書き込みをいただければ嬉しく思います。 2015年1月19日 あづみ記 |

||

| 屏風岩を征服した岩稜会と父は、穂高に残された未開拓地域の初登攀に向けて活動を開始する… (次の章も是非ご覧ください) |

||

第十二話 青龍の章 |

|

|