2013.7.11起

|

昭和13(1938)年7月28日

八高山岳部穂高合宿

上高地 河童橋にて

|

昭和12年(1937年)八高文科から理科へ入学し直した父は、天体望遠鏡を作りつつ、山岳部での活動を本格的に開始する。

八高山岳部時代の父の山行きについて、著書『屏風岩登攀記』の「思い出の山旅」の中に、当時を物語る文章が2題掲載されている。そのうちの一つをひも解いてみよう。

「初めての穂高」(昭和12年)

涸沢への道は遠かった。

重荷を詰め込んだリュックの革紐が、半裸の肩に食い込んで、血管はみみずのように腫れ上がり、手のひらは紫色になっていた。整然と続いていた私たちの隊列も、横尾谷を渡って2,3時間もするうち、すっかりしどろもどろになって、弱い者は5メ-トルも歩くと仰向けに倒れて、荒々しい息づかいだけが、むせかえるような濶葉樹の下に重苦しく漂うのであった。

私は腰を折って、顎を突き出し、首に巻いた手拭の両端を握りしめて歩いたが、汗は涸れ、歩く意欲さえもなくなって、倒れた仲間の横に座り込んでしまうのだった。

これが涸沢への道か、「すばらしき穂高」への道だったのか。

入山前1ヶ月の合宿生活では、先輩が山の美しさばかりを並べたてていた。それを本気にして嬉々として準備していた私の人の良さには、我ながら腹が立つ。上高地を発つとき、つまらぬ見栄から3貫目(11.25kg)の共同食糧の野菜をリュックの上にくくりつけたのが、今さらながら恨めしい。誰よりもリュックを大きくしてやろうなどといった色気が私を苦しめているのだ。

立ち上がると、リュックの重みで泳ぐように振られ、他愛なく転がった。私は土をつかんだまま声を殺して泣いた。

時間の経つのを待とう。馬鹿のようになって歩こう。そのうちには涸沢に着くんだ。同じ思いが頭の中を堂々めぐりしていた。

私はいつの間にか、土足に汚れた雪を踏んでいた。あれほど憧れていた真夏の雪をざくざく踏んでも、感激は無く、ただ目的地に近づいたのが嬉しかった。雪が終わるとちらちらと黒い岩が眼の隅に映った。もう近い、もう近いと口の中で繰り返しながら、燃え尽きようとしている精神をかき立てた。

とつぜん前の者のリュックに烈しく頭を打ち付けて、初めて顔をあげると、先を歩いていた仲間たちはリュックをおろして、汗を拭ったり煙草の火をつけたりしている。うるんだ眼を開いて見回すと、いつの間にか天幕の群れの中に入っていた。ああ、涸沢に着いた。そう思うと、崩れるように岩の上に座り込んでしまった。

いつ折り取ったともなく、手のひらには名も知らぬ花が握り潰されていた。よく見ると、私の放り出したリュックの下にも、同じ花が二つばかり可憐な姿を横たえている。いやこの辺り一面に今を盛りと咲きこぼれていた。仲間の投げてくれた雪の塊をかじって、ほっと一息し岩の殿堂をふり仰いだ。

見渡す限りの真黒な岩壁には、何本かの雪渓が垂直にかかっていた。下の方はみな連なって、大きい手袋の形となり、それが私の座っている1m先まで続いてきている。まるで湖水を見るようであった。先輩は、火のついた煙草を差し出して、こともなげに説明してくれる。

「正面に肩を張っているのが奥穂高、左に矛先のように尖った突起を並べているのが前穂の北尾根だ。前穂の頂上が一峰で、つぎの二峰三峰はくっついて見えるだろう。次のひときわ大きいのが四峰だ。なに、たいしたことはないが、四は死に通ずるといわれるように、あそこでは多くのエキスパ-トが葬られている。」

私の頭の中に穂高の地図が浮かび上がって、それが眼前の地形とぴったり符合してくるのが愉快であった。奥穂高から右に低く、雪原と青空と一緒になった鞍部に穂高小屋があって、その右がふたたび盛り上がって涸沢岳、その右に北穂高がある。嘉門次が「鳥も止まらぬ」といった滝谷は北穂の向こう側で、ここからはとても望みえない。武者震いか、恐怖か、筋肉の細かい振動が全身を走って、血管の音すら聞こえてくる感じであった。

先輩T(谷本氏)が「どうだ、休んでいる時は楽だろう。これだから山はやめられん。」とさっきの苦しみをまるで知らないように高笑いした。私はあの死ぬような苦痛を思い出すのもいやであった……。

大小六つの私たちの天幕は、こんなところによく張れるものだと思われるような岩石の斜面に、それでも整然と立ち並び、ガソリンバーナーの快適な音が天幕をにぎわす頃、長い夏の日もいつしか落ちて、夜のとばりが横尾谷から忍び寄ってきた。

食事を終え、シャツを重ねて天幕から抜け出してみると、他の天幕の仲間たちは岩の上にたたずんで、薄れゆく夕焼けの山々を眺めている。ぞくぞくする寒気が雪原一帯を漂って、本場の山へきたのだという気分が、いや応なしに浸み込んでくる。<中略>

今日北尾根で遭難が二件あった。一件は四峰の登りでの墜落で、目下案内人たちを加えた救助隊が捜索に向かっている。他の一件は先刻の雪崩での遭難で、グリセ-ド(立ったままで雪渓を滑り降りること)中に誤ってピッケルを腹に突き刺し重体である。

小声で聞き取りにくいのがよけい気味悪く聞こえる。最後に、

「今年の北尾根は岩がゆるんでいるから、用心したほうがいいですよ。」

といい、足音は遠ざかった。三人とも身動きもしなかった。おそらく顔を見合わせても、暗い天幕の中で互いの顔色を読み取ることはできなかったであろうが、鳥肌立った自分を意識すると、暗闇に、顔を向けることさえ恥ずかしく思われたのである。何くそといった勇猛心と果てしない不安の闘争であった。とつぜん天幕の外からチーフリーダーの冴えきった声が響いた。

「明日の攻撃目標およびメンバーを発表する。北尾根隊、KとY、リーダーF。Aはジャンダルム飛騨尾根、リーダーS。HとIは五峰奥又側、リーダーN……。」

私は五峰の奥又側であったが、頭を並べて寝ている二人は、北尾根と発表されて、気の毒なくらいしょげてしまった。ことに岩登りの練習をほとんどしていなかったYは、顔青ざめて吐く息も荒い。代わってやろうかともいい出せないので、黙って毛布をひっかぶった。毛布とグランドシ-ツを通して涸沢に来たという感触がしみ渡ってくる。

奥又側の壁がどんな所か知らない。もちろん郷里の岩場と比べると、けた違いに大きな規模であろうが、岩登りではリーダ-級の人にもけっして負けない自信がある。目標が決まっただけにかえって安心し、穂高の岩に初めて触れる喜びに燃えてくるようであった。不安も恐れもなく、ちょうど遠足の前夜のあの子どもの日のようだ。

朝、澄みきった大空をバックに北尾根の各ピ-クが琥珀色に輝く。<中略(五峰奥又側への登り部分前半)>

雪崩がつきると、色とりどりの高山植物が咲き乱れた斜面となった。つるつる滑りながらはい登って、まもなく私たちは五六の鞍部に出た。右手の五峰は寝牛のような姿を横たえ、稜線には歯峰を乱立させて不気味であるが、左手の六峰は、はい松の柔らかな丘といった感じであった。眼下に梓川が森林の濃い緑に包まれて、白蛇のようにうねっている。富士が端麗な紫の姿を、まつわる白雲の上に浮かばせているし、浅間の煙が一はけかすったように棚引いている。快適!とでもいうより形容しようのない気分である。水筒の水を分け、冷風に肌をなぶらせている時、Yがリーダーに身体の不調を伝えて、天幕に帰ることになった。 雪崩がつきると、色とりどりの高山植物が咲き乱れた斜面となった。つるつる滑りながらはい登って、まもなく私たちは五六の鞍部に出た。右手の五峰は寝牛のような姿を横たえ、稜線には歯峰を乱立させて不気味であるが、左手の六峰は、はい松の柔らかな丘といった感じであった。眼下に梓川が森林の濃い緑に包まれて、白蛇のようにうねっている。富士が端麗な紫の姿を、まつわる白雲の上に浮かばせているし、浅間の煙が一はけかすったように棚引いている。快適!とでもいうより形容しようのない気分である。水筒の水を分け、冷風に肌をなぶらせている時、Yがリーダーに身体の不調を伝えて、天幕に帰ることになった。

「気をつけて下れよ。」

励ましたり、慰めたりする声に、Yは恥ずかしそうに笑い、しっかりうなずいて下っていった。

リーダーの声に全員立ち上がると、五峰の稜線を右がらみに登り始めた。稜線は思ったより容易であったが、郷里の山とは異なって足が地につかないような感じである。まもなく家ほどもある岩の積み重なった五峰の頭にきた。ここで私たち奥又隊は北尾根隊と別れることとなった。Kは私と握手をし、元気に四峰との鞍部に下っていった。

私たち三人は五峰の頂上から左に派生した支稜に取りついた。はい松を交えた痩せ尾根をくばらく下ると、突如として前方に視界が開け、すごく切れ落ちている。はじめてザイルを取り出して、素早く各自胴体を結びつけると、トップの二年生が「じゃ行くぞ。」と力強く呼びかけた。ザイルの真ん中にいる私は、すぐしっかりした足場を踏まえて、ザイルを肩にまわし確保の姿勢をとった。郷里の山で十分練習した姿勢だ。「よし。」トップは右側の断崖に沿って徐々に降り初め、まもなく足も手も、岩陰に消えた。ザイルのわずかな振動だけが、トップの状態を伝えてくる。相当な難場らしく、ザイルはじりじり律動するだけで伸びてゆこうとしない。私は万一の滑落に備えて腕に力を込め、呼吸を静めた。ようやくザイルが動き始めたと思うと、気持ちよくするすると伸びていった。「あと5メ-トル。」返事か聞こえ、それでも3mばかりさらに伸びていった。

「よし、こい。」

いよいよ私の番だ。

「行くぞ。」

はち切れそうに答え、私の後ろでザイルを握っているリーダーに微笑んでみせ、岩を背にして懸崖を降りはじめた。リーダーの自信たっぷりな確保が何より心強い。危険感などといったものはぜんぜんない。ほとんど垂直の岩壁に幅1mくらいの溝があり、ザイルはその溝に沿って直下している。溝を利用して約2m、そのままの姿勢で降りたが、さて次の足場がない。私は身体の向きをかえて、指先に力を入れてずり降りると左足を伸ばし、かなり離れた岩角にのせ、体重を徐々に移していった。とたんにガーときた。左足の岩はがくりと岩盤から離れ、支点を失った私の身体は宙に浮いてしまった。両手の指先が岩に食い入って、ぶらんと足が伸びている。気がついてみると、上からザイルがピンと張って強く胴をしめつけていた。ヌルッとする脂汗。下をのぞくと落石は落石を誘って、岩壁を右に左に飛び回って落下し、バンドに弾ね返って、五峰と四峰の間の急峻な谷にごうごうと落ちてゆく。

「どうだ!大丈夫か。」

上からリーダーがいう。

「いやあ、すまんすまん。」

こともなげに答えたが、内心は感謝と自責の念でいっぱいである。

トップの位置まで降りると、トップは足場のよい岩陰を私にゆずってくれた。私は降りてくるリーダーを確保していたが、その間小石一つ落ちてこなかった。

足下からすごく切れ落ちているバンドの上に三人並んで腰をおろし、目前の四峰に目を移した。頂上から奥又側の谷に向って傾斜40度くらいの岩尾根が、だらだら下がっているが、やがてその尾根は巨人の斧で断ち切られたように、はるか下の谷まで一気に切れ落ちている。すっと足元の谷に消えている壮烈な大絶壁は、褐色の岩、黒色の岩を交錯させて、いたるところ垂直以上で、岩肌が赤色にピカピカ光った節理面をみせ、目に見えるところだけでも100m以上はあろう。上から下へ、下から上へと目を動かしていると、ぞっと寒気がしてくる。

「あんな壁はもちろん登れないでしょうね。」とリーダ-にいうと、驚いたことに首を振って、

「いや、わからん。真剣に狙っている学校があるんだから。」

とリーダーはいった。あの壁にどうして人間が留まりうるだろうか。造化の神でも創造がつきかねたに違いない。このような壁に挑戦することは、正しく人間の卓越した意思の力だけに許されたことではなかろうかと考えた。四峰の登攀で転落した人たちは、この絶壁を一瞬にしてふっ飛んで、はるか下方の谷を埋めた雪崩に落ち込み、底知れぬ魔の口をあけているクレパスに吸い込まれてしまうのだそうである。私は心臓の凍る思いで、リーダーの言葉を聞いていた。慎重にやらねばならぬとつくづく思う。

やがてリーダーが立ち上がって、絶壁の端から下をのぞきながら考えていたが、そのうち岩角を一つひとつ力を込めて動かし始めた。馬の頭ほどの突起を見つけて、それを押したり、なでたり十分試してから、

「懸垂で降りるぞ。」

といい、胴体に結びつけていたザイルの端をばらりと解いた。急いで私たちもザイルを外すと、リーダーは補助綱を取り出し、馬の頭にしっかり結びつけ、今解いたザイルをくぐらせて、空間にぱっと勢いよく投げた。空中に弧を描いてザイルは落ちていった。

「慎重にこいよ。」

リーダーは平然と絶壁の上で、ザイルを背から肩にまわし、ぐいぐい両手でしごくと、足の位置はそのまま、身体を空間に倒し絶壁に垂直になった。ぱっと足で岩を蹴ると、たちまち姿は見えなくなった。

「よ-し、降りてこい。」

谷底からうつろな声が響いてくる。私は足元のあやしい断崖の上に立つと、あれほど自信のあった懸垂であったのに、ザイルのかけ方まで忘れてしまって、ああでもないこうでもないと困ってふらふらしてしまった。下を見ると、頭がカ-ッとなって岩壁はどこまで続いているのか見当もつかないし、リーダーの姿も見えない。それでも意を決しており始めると、ようやくいつもの快適な懸垂の気分になった。降り終わってリーダーと並んで立つ。下から眺めると、今降りてきた壁は手がかりも足場も皆目わからないが、先輩Tの血の出るような苦闘によって完登されたものだと、リーダーが仰ぎながらいう。ちょっと信じられないくらいである。

「技術だけではだめだよ。」

リーダーは私の顔を見て笑った。私はよほど間抜けた顔になっていたものだと見える。

奥又白の谷から吹き上げる風は、五峰の頭に近づくと、突然真っ白な雲を発生させる。

私たちはラジオドラマの擬音のような烈しい風の音と、何も見えぬガスの中を、五峰の頭から四峰との鞍部に向って降りていった。白手拭をきりりと結んだ頭に、細かい霧が霜のように着いていた。

涸沢側の雪渓の下りは、いよいよグリセ-ドであった。私は、すごい傾斜の雪の斜面が足もとのガスの中へすっと消えている雪渓の上の端に立っても、不思議と恐怖を感じない。地獄にでも続いているような湿った霧の中へするすると滑り降りていった。空間を満たすガスの中を、捲き起こす風のうなりを聞きながら、恐ろしいような速度で下っていった。まるで臆病なほどゆるゆるしている先輩二人をはるか後にし、先刻聞いたあの恐ろしいクレパスのことなどまったく忘れてしまって……。

そのうち六感の働きとでもいうのか、あまりの速度に不安になって、速度をゆるめるために、靴の底で少し角づけした。とたん、それが効き過ぎて、私の身体はもんどり打って頭から先に転倒した。しまったと思って、ピッケルを雪面に打ち込むつもりが、いたずらに空間にピッケルを振り回すばかりで、雪面をはねかえりはねかえり、猛烈な速度で回転しているのが意識出来た。二度、三度、ガサッ!とピッケルが雪に突き刺さると同時に、猛烈なショックがあって、頭が上になりギ-ッとピッケルは雪を切り、速度がゆるくなった。上体の重みでピッケルを押しつけていると、やがて完全に停止した。

うつ伏せになったまま、頭を上げ、なにげなく足もとを振り返った瞬間、サ-ッと全身の血が凍る思いがした。クレパスだ。思いもよらぬ眼下に、真黒な巨大な穴が、ぽっかりと口を開けている。幅5m、雪渓を断ち切っている深淵の両端は、ガスの中に消えて、何十メ-トル続いているのか見当がつかない。そして私の右足は、膝から先が底知れぬ穴の上に突き出している。早鐘のように胸は鼓動し、ピッケルを押える腕の力が抜けてゆく。全身汗で濡れて今にも落ち込みそうである。私は目を閉じて恐怖の時が過ぎるのを待った。

なんとしてもこのクレパスから離れなければ。私は左手を押し、死に物狂いで爪で雪に穴を掘った。左足を曲げて、靴先だけで雪の端を静かに押して、ジリジリと1cmずつずり上がった。うつぶせのままの姿勢で、ようやく1m這い上がると、バケツくらいの穴を掘って、座ることができた。それでも不安で、ピッケルの柄を深く雪に打ち込んで、股の間にはさんだ。

その時、山へくる前に呼んだ本のことを思い出した。大正14年頃、三高の山岳部員が遭難したのは、疑いもなくこれだ。四峰五峰間の雪渓を下るときには特に注意すべし、という警告をありありと思い浮かべた。見上げると、目の届く限りには、私の滑ったグリセ-ドの跡はない。ただ10mほど先から、ピッケルの先でうがった深い傷が、一直線に下って、クレパスの手前50cmくらいのところで止まっている。じっと人をのんだ魔の口をのぞきこんでいると、新たな胸騒ぎに、ふたたび顔青ざめる思いであった。

クレパスから離れながら、雪渓を横断してゆくと、クレパスはしだいに幅が狭くなって、やがてなくなり、雪渓はずっと下まで続いている。初めて人心地ついて、下ってくる二人を待った。やがて5m滑っては止まり、10m滑っては倒れながら、二人は注意深く下ってきた。

私は心から自分の軽率を恥じながら、今の出来事を話して、三人でふたたびクレパスの上にもどった。リーダーは私の止まった跡を見て、顔色を失った。

涸沢での最初の一日が、私の無謀のために、危うく多くの人々に迷惑をかける結果になろうとしたことに、はげしい自責の念を感じながら、足も重く、天幕に向った。<以下、略>

上の文は、父初めての涸沢合宿の話である。略部分には、その時に遭遇した他高校の遭難の話が生々しく記されている。興味のあられる方は、是非『屏風岩登攀記』を読んでいただきたい。

また父は、名古屋大学電気学科卒業生の会報『FUTABA 16号』(昭和51年1月発行)にも、書いている。私が前の章までに記した話があれこれ出て来るし面白いので、必要部分を転記してみよう。

「学生時代の思い出」 石岡繁雄(昭和17年卒)

<前略>

…幼稚園から大学まで一貫して通用する標語に“よく学びよく遊べ”というものがある。このことから、生徒・学生のタイプの分類が可能になる。前者に重点を置く者、いわく“ガリ勉”とか“カマボコ型”であり、後者に重点を置く者、いわく“ドッペリ”とか“低空飛行”である。もちろん“よく学びよく遊べ”というのは両立の意味であろうが実際はそう簡単にゆくものではない。冷静なること氷のごとき科学の世界にでも測定値のバラツキを示すガウスの曲線があるくらいだから、まして生身で自由を重んじる人間では偏りはむしろ当然であろう。以上、もって回ったような言い訳の仕方をしたが、要するに私のように“よく遊ぶ”ことに偏重した人間が発生したのは、それは私のせいではなく、メンデルの遺伝の法則とか、ガウスの法則とかという高邁な理屈がしからしめたものであることを、まずもって思い出していただきたい訳である。しかしそのように遊ぶことにかけては自信をもっていた私であったが、それにもかかわらず一番堪えたことがある。それは父が、そういう私に愛想をつかしたことに違いない。野口先生だったか、篠原先生だったか忘れたが「息子に学校を続けさせても、到底ものにならないから、退学させて丁稚に出します。」と申し込んだ時であった。ガウスの法則も親バカには通じないことが分かって、私はその後2ヶ月ぐらいは“よく学ぶ”方へ重心を移したように覚えている。

私の“よく遊ぶ“対象は登山と天体望遠鏡作りと、それに少々のデ-トであった。まずデ-トについては、私は当時小学校5年生のオカッパの妻を連れて、結婚されたばかりの榊先生ご夫婦の新居を訪ねたことがあった。そのことを奥様は30年以上も覚えていらっしゃり、先日、先生の退官記念パーティーの時「あなたが学生時代に、可愛い彼女を連れて来られたことは、ちゃんと覚えていますからね。」と真っ先に言われ、私は年がいもなく慌てた。

次に天体望遠鏡作りは、八高時代からの延長であった。反射鏡(15cm)を半年かかって磨き、畑の真ん中に天井が自由に開閉する小屋を作り、その中に木製の赤道儀を設置した。望遠鏡では見ることの出来ない微光の星雲を撮影するために、蓄電のモーターを用い、3時間以上の長時間露出の自動追跡を可能にした。最初のうちは、乾板に現れた星像はすべて楕円形であったが、1年後には真円(点)となった。当時機械部品の入手が困難で、歯車も木を削って作ったものがあった。駒井君・武藤君をはじめ多くの同級生が、名古屋から西20km離れた海部郡の私の実家まで足を運ばれた。誰が来たときだったか忘れたが、上を見ず水平線ばかり覗いている。なにが見えるのかと聞くと「落ち着いて星を見るには、まず中村(昔の赤線)の灯が見えるか見えないかを確かめておかなくてはならない。」という返事だった。

登山は後回しにして、よく遊ぶことのエピソ-ドを述べたい。私は遊びに重点をおいたので授業中の講義がまるっきり理解できない。従って授業中よく寝る。いつだったか二葉会のパーティーで武藤君(第1回)が私に言った。「最近の学生は授業中寝る者が多い。しかし、あまり怒らんことにしている。どんなによく寝る者でも、君に比べたら足元にも及ばん。その君でも、まあまあ育ったのだと思うと叱る気がしなくなる。」と言う訳である。また彼はその後で付け加えた。いささか言葉が過ぎたと思ってのお世辞に違いない。「しかし、君のお陰で学生時代が実に楽しかった。」と。また、黒田君(第1回)は酔っ払うと必ず「土佐の高知のはりまや橋で、坊さんかんざし買うを見た。坊さんかんざし買いそなものよ、バッカス(私のニックネ-ム)ノ-トをとるを見た。」と唄い出す。

さて登山は、私の遊びの主体であって今はそれが本職でもあるかのように、ほとんどの時間がその関係に費やされている。当時、私は駒井君、武藤君、黒田君、田川君、吉永君等とよく山に出かけたが、以下は駒井君と一緒に登山した思い出話に限定したい。私は登山にかけては自分で言うのもおかしいが、当時、雄名を轟かせていた八高山岳部にあって、それこそみっちりやったので、いわゆるベテランに属しよう。しかし、他の学友はズブの素人である。ズブの素人を山へ連れて行くのは気疲れもするし、装備の調達など実際に面倒なことが多い。それをどうして誘ったかと言うと、誰しも他人を自分の好きなことに誘いたいという心理がある。しかし、私の場合その他に、切羽詰まった理由があった。低空飛行にドッペリはつきものである。私は平素なら1回や2回ドッペってもかまわないと思ったが、当時は国民皆兵の世である(大東亜戦争は私達の在学中に勃発した)。ただし学生には徴兵延期制度があった。しかし、ドッペルと、それが効かなくなる。そうなっては大変なので試験の成績だけは、まあまあにしなくてはならない。ところが、私のノ-トはほとんど白紙なので、テスト前には誰かのノ-トを借りて読む必要がある。そのためには、平素のサ-ビスが肝心というわけである。いずれにしても私は、山行きを決心してくれた学友のために、靴、アイゼン(靴に着けるスバイクのようなもので、氷雪での滑り止め)、ピッケル等を昔の岳友から借り受けた。また、当時食糧不足であったので、ハム、バター、カンパンなどを調達するため店頭の長い行列に加わった。

駒井君との登山は4回記憶がある。今それらを詳しく記そうとしても、描写力のない私のペンでは読むに堪えないものとなる。そうかといって経験だけを並べたのでは本人には分かっても第三者に分からない。そこで4回のうちの2回について印象の強い部分のみ詳しく記すことにした。

昭和16年4月24日から30日にかけ、駒井君と黒田君と三人で奥穂高岳から、当時難コ-スとされていたジャンダルムを往復する計画を立てた。今考えると、よくこんな無謀な計画を考えたものだと我ながら呆れる。しかし幸いなことに終始快晴で、小事故はあったが怪我もせず、予定通りの山行きが出来た。4月24日の夜行で名古屋を出発、25日、上高地に入る道は雪崩でズタズタに切れているので、沢渡という最後の部落から歩く。約12k歩いて、ところどころ雪が消えて地肌の出ている上高地に入った。上高地は閑散としていて、私は人に出会った記憶が無い。26日午前中は田代池など上高地内を散策、午後約7k歩いて徳澤の小屋に泊まった。27日梓川にそって登っていったが、しばしば川を覆っている雪の上を歩かざるおえない。どの辺りだったか忘れたが、足の下の雪が大きく陥没し、3人のうち2人が冷たい川の中に落ち込んだ(あるいは私の記憶違いで陥没したのは別の山行きのときだったかもしれない)。梓川と別れ、固い雪が足の下10m以上に積もった横尾谷を、汗をかきかき登ってゆく。左上方には、当時登攀不可能と言われた直立600mの屏風岩が聳えている。私は6年後にこの大岩壁を、2人の少年を連れて初登攀することになるが、そのときはそれについて何のひらめきもなかった。膨大な雪原、涸沢の池の平をつめると穂高小屋に続く急な氷雪の尾根の下に達する。ここで私は、2人の靴にアイゼンを結んでやった。生まれて初めてのアイゼンを履いて、あの急斜面を登る2人の、懸命の形相が今でも瞼に残っている。信州と飛騨の堺に位置する穂高小屋(2996m)は、ほとんど雪に埋まり、小屋の中は真っ暗で懐中電灯の光を頼りに歩き回る。カンに入った布団を引張り出したが、布団はいたるところ氷結していた。この日の夕焼けは、私の山行きでも、もっとも素晴らしいものの一つであった。前穂高と笠ヶ岳の純白の姿が神々しかった。しかし、この前穂高で14年後に私は弟を亡くし、また私はそれからナイロンザイル事件という複雑な事件に取り組むことになろうとは、もとより誰も知る由もなかった。翌28日、3人はザイルを結んで奥穂高に向った。標高3190m、日本で三番目に高い頂上からの展望は素晴らしく、雪をかぶった中部山岳地帯には目指すジャンダルムが怪奇な姿を屹立させている。奥穂からジャンダルムへのコ-スのうち、悪場はロバの耳と称する大岩峯にくっついた舌状の一枚岩の通過である。現在は長い鎖が、岩壁に打ちこまれた太い鉄棒に取り付けてあるが、当時はなにもない。往きはそこが登りになり、私が氷雪の急斜面にピッケルで足場を刻みながら登り、後続者に対しては、上からザイルで引張って登ったので何ごともなかったが、ジャンダルムの頂上に達したその帰り、この下降で一波乱起きた。先頭を下る駒井君が、目のくらむような飛騨の谷を見下ろしながら、氷のはりついた一枚岩を、岩角や、登りのときに刻んだ氷の足場につかまりつつ、ジリジリと下る。その後ろで黒田君が岩の突起に足をのせてザイルを繰り出す(ザイル操作は、穂高へ来る前に御在所の岩場で十分練習しておいた)。最後に私が、黒田君の3mほど後ろで、万一駒井君が滑落したとき、黒田君が引きずり込まれないように、黒田君をザイルでしっかり確保していた。駒井君が空中に突き出た一枚岩の下端まで下降し、その下端を右の方へ移動しようとしたとき、駒井君は足を滑らせ、たちまち駒井君の下半身が空中にぶら下がった。私が黒田君に「ザイルを引張れ。引張れ」と大声で怒鳴る。もともと私が怒鳴っても怒鳴らなくても黒田君はザイルを引張るしかなく、必死になって引張っている。結局駒井君は、しばらく足をばたつかせていたが、どうにか前の足場に這い上がることが出来、事なきを得た。翌29日は天長節で、私達は「雲に聳ゆる……」を大声で歌いながら上高地へと戻ってきた。上高地のホテルの番小屋で、やぐら炬燵に入り、いっぱいやりながら、ロバの耳で必死になったときの3人の状況を、ああでもない、こうでもないと言いながら一枚の絵に仕上げた。

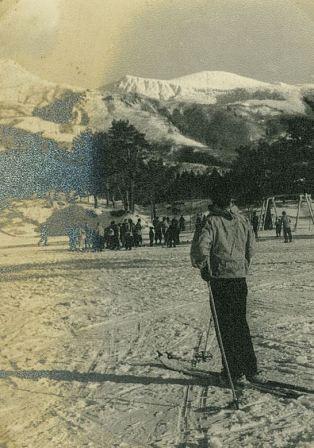

次は、昭和16年12月乗鞍岳にスキーに行ったときのことを記す。このときの計画は、今、学習院にいられる木下是雄先生(ニックネ-ムをコレチャンと言った)が作られた。乗鞍周辺は先生の縄張りだからである。一行は榊先生、小野先生、押田先生、木下先生、駒井君、それに私と、小学校6年生の私の彼女であった。コレチャンは名にしおうスキーの名手である。当時の名大ではケタはずれの腕(足)であり私ども馬鹿にされ通しであった。ところが私は16年1月、駒井君に誘われ、蔵王の麓でスキーをしたことがあった(このとき蔵王の頂上を往復した)。そこで私は駒井君のスキ-技術を始めて見ることができた。さすがスキーの本場、山形高校の出身者である。私はそれ以来1年間というもの、これはひょっとすると駒井君がコレチャンのライバルになるかも知れないと思い続けてきた。コレチャンから乗鞍への計画を聞かされたとき、私は駒井君にその話をし、ついでにコレチャンに山高出身の駒井君が参加したいと言っていると告げた。このときコレチャンは“強敵現る”とすごいファイトを燃やされたように見受けられた。駒井君も「では乗鞍で腕試しをしよう」と張り切り、ここに乗鞍合宿に新しい興味が生まれた。私達一行は乗鞍の位ヶ原小屋(標高2300m)に居を構え(後日、この小屋は南極越冬隊員の訓練の中心になった)一休みした後、スキーを履いてスキ-場に出た。人影はまばらであった。両雄はスキー場の一番上の小高い所に西日をいっぱいに受けて並んだ。まず駒井君がサッと滑り下りた。しかし、残念なことに途中のタ-ンで失敗、猛然と転倒した。ニヤリとしたコレチャンはそこでサッと滑り下りた。この方は、例の飛燕のようなクリスチャニヤを見せつつ急斜面を軽々と滑り下りた。一瞬にして勝負はついた。駒井君もコレチャンの技術には一驚したようであった。

一ヶ原の小屋で3泊ほどした後(この間、私は乗鞍頂上を往復した)私達一行は鈴蘭の小屋に降り、そこから東大のスキ-ヒュッテ銀鞍荘に赴き2泊ほどし、そこで正月を迎えた。また、そのとき猪谷と称するご夫婦と小学校6年生という猪谷氏の息子に会った。コレチャンは猪谷氏とは親交があるらしい。あるとき私達は猪谷氏の一行の後からついてゆくと、スリバチと称する急斜面のスキー場へ出た。私達はスリバチの底の平坦な所で滑っている。猪谷氏一行はコレチャンを交え、スリバチの急斜面を登ってゆく。そこで私は信じがたい光景を見た。子どもの技術はコレチャンの数倍も上だったのである。上には上があるものだと心から驚嘆した。私の判定を分かり易く言えば、その子どもを大将とすれば、子どもの父親は少将くらい、コレチャンは大佐ぐらい、駒井君は大尉ぐらい、そして私はどうひいき目に見ても上等兵ぐらいである(その子どもは千春君といって後年オリンピックで2位となった)。もっとも私でも、スキー技術の採点方法を変えてくれれば浮上する可能性がある。このころ私の下宿には(もちろん彼女の家)、スキーの優勝楯が飾ってあった。人はそれを見て私のスキーがうまいという錯覚をもつ。そこで私は説明する。これは薮原で名大関係のスキー競技があったときのものだが、競技は3人1組のリレーで、第1走者は登るだけ、第2走者は登って下る、第3走者は下るだけという競技、もちろん私は第1走者であった。とにかくスキーの技術は下りの技術だけをカウントして、登りの技術(速さ)のカウントをとらない。もし登りがカウントされれば私でも大尉ぐらいにはなったかも知れない、と説明する。

くだらない思い出話しで貴重な紙面を汚したことを恐縮しつつ、ペンをおくことにする。

文中に登場する友人の、駒井又二氏はNHKの技術陣として活躍され、その後名古屋大学工学部教授を経て豊田工業大学学長も勤められた。この会報を依頼されたのは、この駒井氏である。

武藤三郎氏は後に、名古屋工業大学学長となられた。また、木下是雄氏は、学習院大学学長を勤められた。お二人とも、ナイロンザイル事件の時には大変お世話になった。また、その章でご登場願うことになる。黒田亮氏とも長く交友関係が続いた。

掲載している写真は、名古屋大学文書資料室に平成24年8月27日に寄託したアルバム、106冊の中の物である。アルバムは年代順に番号を付けた。アルバム16と20、21は対になっており、八高・名大山岳部時代の写真が収められている。その間のアルバム17、19にも、ほとんど山の写真ばかり張ってあるが、コメントが入っていないため年代が特定できない。その中の面白い写真は、できるだけ紹介したいと思っているが膨大な量になるため、抜粋して掲載する。

それらの写真は「よく遊び、よく遊んだ」父の姿が浮き彫りとなり、祖父が「丁稚にする!」と怒ったのもうなずける。

|

まずはお気に入りの写真

|

お山の大将

鉢巻の父と島津氏 小槍頂上にて |

自炊をする父

|

ハ-モニカを吹く父

1939年11月 御在所にて

|

渡渉

|

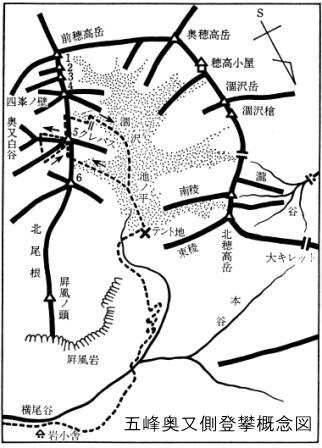

木曽駒逆縦走

昭和13年(1938年)3月16日~4月3日

木曽駒岳を主峰とし延々として南につらなる木曽駒連峰は先輩織田・田中雨氏によって初縦走されて以来、ここに幾星霜これら氷雪の嶺美祢を訪れるは、ただ吹雪の猛威とファイヘンの愛撫あるのみ。この時にあたり突如として我ら偸安の夢を破りしもの、実に我が八高山岳部の

アイゼンの歯たりき。これ、Polar Method(極地法)による画期的偉業の結果たり

|

父が記した隊員名簿

|

木曽御岳を望みつつ

|

蜿蜒として歴史的壮挙は完成されてゆく

|

食糧表の裏に書かれた「山の安曇節」

南駒ヶ岳テントの中で穂高一のガイド

上条孫人君が書いてくれたもの

|

また、「テスト前には誰かのノ-トを借りて読む」と記されているが、その他に、こんなことを言っていた。

「わしは、友人がテスト勉強をしている横で見ているのが、一番よく頭に入った。そこで、テストが近づいて皆が勉強を始めると、どの教科は誰が良く出来るかを見定めて、そいつの横へ行って見てるんだよ。それでテストを受けて、そいつよりわしの方が良い成績を取ったこともある。煙たがられたがな。」と、悪戯っぽく笑った。

私は父の山行きの多さにあきれて、その費用はどうしたのだろう?ということが気になった。もちろん若山の家から出ていたのだろう。

その頃、若山繁二祖父は、<昭和紡機>(現在の<昭和機械>)と言う会社を始めていた。津島市近辺は織物産業の盛んな土地だった。祖父は友人と共にこの会社を始めたのだ。当時は相当に羽振りが良かったようだ。

以下にその時の写真を入れる。 |

|

木曽駒逆縦走の「山の安曇節」のメモは、父が生涯唄い続けた愛唱歌だ。ほとんど読み取れないと思うので、以下活字化する。是非、山のお好きな皆様にも継承していただきたいと思う。

「山の安曇節」

1.山に焦がれて徳本越えりゃ 雪の化粧で待つ穂高

1.穂高仰ぎて月夜に踊れ 梓川瀬が音頭とる

1.名残りつきせぬ大正池で またも見返す穂高岳

1.安曇乙女とあの白樺は 生まれながらに白い肌

1.清き流れの梓の水は ?す姿の化粧柳

1.小槍北穂はアルプス一よ かけるザイルも命がけ

1.散るが自慢のわしゃ山桜 風に恨みは露ほども

1.山の男も穂高の尾根じゃ つきぬ名残りの花の色

1.雲の海から笑顔を出して 可愛乙女の目を覚ます

1.まめで会いましょまた来る年も 小梨平のキャンプ村

1.里に菜種の花咲く頃は 雪に浮き出す蝶ヶ岳

1.岩魚釣る子に山路を問えば 雲の行方を竿でさす

1.岳に旭日の輝く頃は 駒に若草つけ房る

1.槍で別れた高瀬と梓 めぐり会うのは押の崎

1.心して吹けアルプス嵐 嫁にやる娘の手が荒れる

1.草に埋もれし田代の池を ちょっとのぞいた穂高岳

1.ザイル担いで穂高の山に 明日は男の度胸試し

1.槍を下りれば梓の谷に 宮居涼しき上高地

1.何の思案か有明山に 小首かしげて出たワラビ

1.妾しや駒草深山のザクに 咲いて泣きだす岳嵐

1.安曇踊りと三日月様は しだいしだいに丸くなる

1.白馬七月名残りの雪を 割りて咲き出す花の数

1.娘忘れた松の木陰で くれたカンザシなぜささぬ

1.西へ西へと皆ゆきたがる ジャンの西尾根岩登り

1.奥穂下りて雷鳥見れば 山(?)も飛びたい北穂高

ここまでは食糧表の裏に書かれたメモだが、すり切れて読めない部分があり、歌詞が2つ抜けてしまった。また、どうしても読めない字は?を入れた。

次に父が後に知った歌詞を記す。これは昭和63年7月7日に行われた現在日本山岳会会長の尾上氏の社長就任を祝う会(OMC株式会社)で配られた歌詞の中に、上のものの抜粋と共に記されていた。

1.小石、恋しの谷間に育ち つまとなる日を待つワサビ

1.鳥もとまらぬ滝谷尾根に 若い三年を送りけり

1.命捧げて恋する者に なぜに冷たい岩の肌

1.山に焦がれて徳本越えりゃ バッカス来いと呼ぶ屏風(岩稜会用 失礼)

木曽駒逆縦走の時に上条孫人氏から教わり、以来私たちは愛唱してきました。安曇節はもちろんこれ以外にたくさんあり、また、次々に創りだされており、良いものが残ってゆきます。

父は歌の好きな人であった。酔っては唄い、お風呂で唸り、鼻歌を口ずさむ。歌は「安曇節」「木曽節」「伊吹おろし」「人うつり」など、民謡と八高寮歌が主であった。亡くなるまで、一日に何度となく父の歌声が流れた。

ついでにハ-モニカのことも記しておこう。中学の時に祭りの夜店で、どうしても欲しくて購入したのがキッカケであった。

「おっか様が、『夜店は高いから、止めときゃあせ』と言うのを聞かずに買ったんだ。ハ-モニカの譜面を買って、一生懸命練習したが、ある時、ハ-モニカのコンサ-トを聞きに行って、その上手いこと!上手いこと!!真似て吹こうとしたが、どうしても出来ない部分があり、それで諦めてしまったんだよ。」と語った。

だが、父のハ-モニカは、主旋律に和音を組み合わせて吹く本格的なものであった。父は死ぬまでその時のハ-モニカを大事に持っていた。今は、遺品として名大に保管されている。

|

小槍、北鎌尾根

昭和13年7月28日

若山、島津、桑田

|

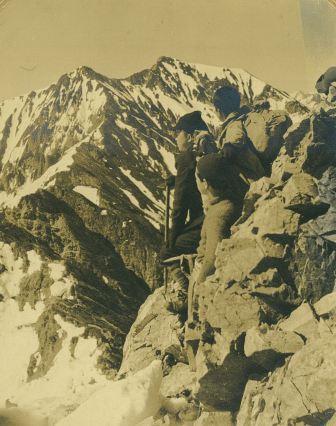

北鎌尾根にて

|

肩の小屋より

|

白馬岳登山

昭和13年8月1日~8月4日

繁雄・富夫・敏子

大町対山館(A.M4:00)-信濃四谷(A.M5:30)-大雪渓(A.M9:00)-

避難小屋(P.M2:00)-村営小屋着(P.M2:00)泊

2日・3日嵐猛烈なり、延び

4日 小屋発-頂上-杓子岳-白馬槍-白馬温泉-四谷-対山館

3日、村営小屋付近にて西村帰一氏の遭難あり

夜、皆猛嵐にゆらぐ小屋の内にてコンパを行う。

我々の代表敏ちゃん“見よ東海の”を踊りてヤンヤといわせり

“横助どん”“北白川の宮殿下”等、印象深し

帰路、槍よりの下り道を誤り約3時間の損をせり

|

|

|

鋸岳、甲斐駒岳

昭和13年9月23日~26日

谷本・若山

角兵衛沢に道を失い熊穴沢未踏の深谷に印象的な一夜を明かせり

|

9月25日

甲斐駒ケ岳七丈小屋にて

|

|

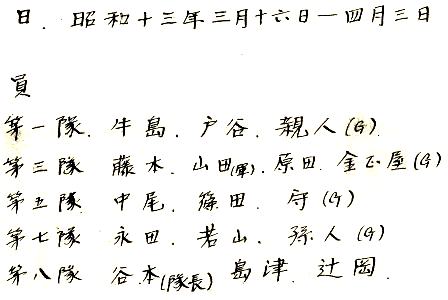

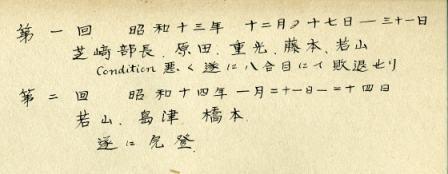

厳冬期の富士登山

第一回 昭和13年12月27日~31日

芝崎部長・原田・重光・藤本・若山

(Condition悪く遂に八合目にて敗退せり)

第二回 昭和14年1月21日~24日

若山・島津・橋本

遂に完登

|

登山隊名簿

|

感激の頂上 島津氏と(左が父)

|

八合目

|

吉田口より

|

敏ちゃんと共に御岳高原に赴く

昭和13年12月31日~昭和14年1月3日

関山より帰りし國さを誘えど足の痛みのため成らず

|

大又館完全の満室 同室の腕白者3人と共に

|

敏ちゃんのスキーぶり

|

槍平天幕生活

昭和14年3月11日~4月1日

若山・原田・島津・辻田・橋本・桑田・重光・中尾(先輩)・

篠田(先輩)・鳥居・藤本・川口

冬季滝谷攻撃―それは私の八高山岳部生活中の華であり、また結晶でもあった。

不肖リーダーの重責を荷って、断乎天下の険、穂高飛騨尾根に向った。

しかし、間断なき吹雪の雄叫びと、闇をぬっての果敢なる闘争

―それが槍平生活の全貌であった

|

なにも遮るものなき青空

水晶の如き空気の感触

|

雪の穂高連峰

|

孜々として雪中の生活は営まれてゆく

|

|

炊事場

|

滝谷第四尾根ツルム

|

涸沢池の平合宿

昭和14年7月

|

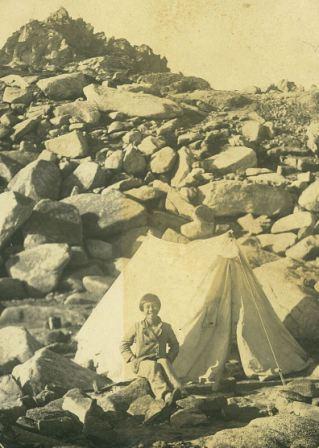

涸沢テント地

|

頂上の父、下に芝崎先生

|

|

|

槍の穂を見上げて |

|

涸沢カ-ル  |

滝谷攻撃

|

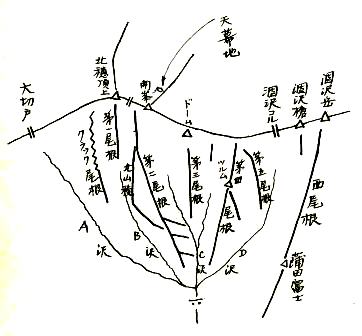

父が書いた滝谷周辺概念図

|

北穂頂上テント

|

芝崎部長

|

第二尾根 |

滝谷第四尾根登攀

昭和14年7月下旬

若山・橋本

第二尾根・第一尾根の側稜を下り、C沢の雪渓を横断し第四のコルにとりつく

|

ツルムの登り

そそり立つPinancle

岩一つ触るる事なき30mのザイル

|

カンテ登攀

馬乗りや あの手この手の カンテかな

|

木曽駒逆縦走

昭和14年8月8日~12日

繁雄・康清・富夫・敏子

キャンプ露営地…今朝沢雞小屋沢出合い,南駒頂上,木曽殿越,宝剣北

天候険悪にして、困難なることあまり例をみざれども、遂にこれを突破せり

敏子

|

穂高縦走-一般募集

大武・横知・大矢・杉浦・武藤

5名のLeaderとなりて穂高へ行く

幸!天候良好にして無事終了せり

芝崎部長のビ-ル乾杯はただ恐縮せり

|

御在所

昭和14年11月3日

若山・橋本・重光

|

|

|

左より、橋本氏・重光氏・父

|

ここまでの写真が名大に寄贈したアルバム16

「Gum Andenken an die Berge Band Ⅰ」

と書かれたアルバムに入っていました

|

さて、父の山岳部時代の思い出については、私には語られることが無かった。父の一生の中で八高以後、すごい数の山行きを繰り返しており、初登攀・遭難救助などの特殊な思い出の方が勝っていたので、それらのことが重点的に語られたのだと思われる。

八高山岳部のことについて語る時、まず述べねばならないのは、部長の芝崎陸奥夫先生のことであろう。氏は、八高で科学を教えられ、八高消滅後は名大に移られて、定年後鈴鹿高専でしばらく教鞭をとられ、退官後は八高近くの教官官舎隣りで夫人と静かな生活を送られた。昭和57年4月5日に82歳でご逝去された。ご葬儀の時に父は弔辞を読んでいる。その全文が八高OB機関紙『やつるぎ』に掲載されているので、芝崎先生の山岳部での思い出部分を転記してみる。

弔辞“山仲間”の先生 石岡繁雄(30回理甲)

<前半略>

私が先生にお目にかかったのは昭和12年4月、ちょうど45年前、今と同じように桜が散りはじめていたときであります。第八高等学校の科学の階段教室でありました。それから1年後、初代河村山岳部長に代わって芝崎先生が山岳部長になられて以来、先生との親密度は親と子、兄弟以上になっていったのであります。

当時、先生は登山の経験は豊富でいらっしゃいましたが、ザイルを結ぶような登山はなさっていませんでした。それが山岳部長になられてから、初級くらいの岩登りを試みるようになられました。そのザイルパートナーには決まって私が指名されました。「若山君、そんなにザイルを引っぱってくれなくても大丈夫登れるよ。」との先生のお言葉がまだ耳の底に残っております。

私は当時のアルバムを引っぱり出しました。私は先生のお供をして、昭和13年12月27日から31日まで厳冬の富士山へ行っております。それまで先生はアイゼンをはかれたことがなかったので、私は先生のスキー靴にアイゼンをつけてあげました。最初はこわごわ歩いていらっしゃいましたが、やがてしっかりした足取りになられ。私は安心したことを覚えております。写真に写っていらっしゃる先生のお姿は、縦か横か分からないくらい着ぶくれされています。おそらく奥様が冬の富士山は寒かろうということで、無理にもお着せになったものと思われます。

その先生の腰からザイルがさっと伸びてきております。それは富士山の七合目、朝七時頃です。先生はピッケルを向けて「あれが頸木山群だ。あれが大菩薩峠で僕の一番好きな峠だ。」と説明されたことを思い出します。逆算しますと先生は38歳でした。そのお年で始められた岩登りと氷雪登山、先生の山への情熱とファイトに改めて驚嘆しております。

先生の御霊はいま、岩の間から高山植物がしがみつくように生え出た穂高の山々、富士山の氷雪の斜面を散策していらっしゃるかもしれません。先生とザイルを結んだ山行きは、今数えますと少なくとも7回あります。一つひとつが鮮やかに思い出され時間の経つのを忘れますが、果ては涙にくれているのであります。7・8年ほど以前、先生は「僕も年だ。山行きの一日の高低差を500メ-トルに決めた。だから高低差500メ-トル内に山小屋のあるコ-スだけ選んで登っている。」とおっしゃいました。なるほど科学者だと思いました。<中略>

先生はきわめてもの静かで寡黙な方でした。寡黙は多言に勝るといいますが、それは先生にぴったりとあてはまります。先生と一緒にいますと、先生の心の底での愛情をひしひしと感じます。先生の限りなく大きな影響力、それは先生の心の底の広さだと思います。先生のようなお方は、もう二度とでられないのではないでしょうか。<以下略>

(以下は、この弔辞の載った『やつるぎ』が貼られていたスクラップブックに、父が書いたコメントである)

葬儀委員長から「友人代表の弔辞」をあなたにお願いしたい、という電話があり、固辞する。

芝崎先生の教え子には、県知事・東大教授・大会社社長等有名人が雲の如く輩出していられ、私などが友人代表では先生の格が下がるからである。ところがその夜、先生のご子息から「どうしてもお願いしたい」という電話があり、今や断れずお引き受けする。芝崎先生の一生の中で山が大きな位置を占めていたことを改めて知る。

|

名古屋帝国大学入学

昭和15年4月

父は東京帝国大学天文学部に入りたかったが、祖父繁二の猛反対で名帝大へ入学した

|

理工学部電気科入学記念写真

|

第八高等学校卒業証書

|

工学科教室・力学教室のまえにて

前列右端が父 |

|

第三回陸上運動会

|

|

若き日の父と母 |

曾祖父(石岡庄之助)と囲碁を打つ父

|

父は、中学の頃から夢中になっていた将棋に加えて、八高の頃から囲碁やトランプもするようになった。山で天候が悪くてテントにこもらなければならない時などに、時間つぶしも兼ねて仲間と楽しんだ。賭け事は好きではなかったので、単純にゲ-ムとして好んだ。

トランプは、ナポレオン・ノ-トラ・セブンブリッジが主で、(私が中学時代に友人が家に遊びに来た時などに教えてくれた。それで私も大いにハマった)山への持ち運びも便利なため、テントの中でよくやったそうだ。

「囲碁と将棋は、持っていけんやろう。それで暗譜でやるんだよ。将棋は『二六歩・三四歩』というように始めて、駒を暗譜しながら進める訳だが、囲碁は石の数が多いのでなかなか覚えきれない。昔、ウシと二人で山へ行った時に歩きながらやったんだが、石の数が多くなった終盤で訳が分からなくなって『止め!引き分け』ということになったんだよ。」

|

晩春の鹿島槍

昭和15年5月29日~6月3日

牛島・桑田・伊藤洋平・若山

行程-大町→神城→遠見小屋(泊)→遠見尾根→五龍岳→八峰キレット小屋(泊)→

鹿島槍南峯→同北峯→キレット小屋(泊)→五龍岳→遠見尾根→神城→大町

|

越し方をふりかえりて

|

遠見尾根

右手前に伊藤洋平氏 |

勇躍遠見小屋を出発す

|

鹿島槍カクネ里-小遠見岳より望む

|

15年度涸沢生活

7月16日~23日

|

河童橋

|

屏風岩

|

あの時の緊張を目の当たりに見て

第四のツルム

|

松本君と共に

|

穂高小屋にて

|

Goose(島津氏、右)と 本谷付近

|

穂高縦走

昭和15年7月24日~26日

繁雄・富夫・敏子(13歳)・田中君

山口高商の石原君・京都の田中氏等同行す

|

大槍頂上

|

この時ブロッケンのおばけを見たり

|

小槍を背景に

|

敏ちゃん 岩と闘う

|

北穂高頂上にて記念撮影(京都の田中氏写す)

この時に知り合った九州の石原一郎氏は、その後岩稜会に入り、父の生涯の友となる

|

焼岳登山

昭和15年7月28日

繁雄・富夫・敏子・田中君・石岡志ず

|

焼岳を背に

上段左より 富夫叔父・田中氏・石原一郎氏

下段に 祖母と母

|

荒涼たる焼岳

|

鬼気せまる旧噴火口

|

頂上

|

木曽御岳単独行

昭和15年11月3日午前9時

押切発→飛騨小坂→落合→三合目

11月4日

濁川温泉→飛騨頂上五の池小屋(泊)

11月5日

摩利支天→二の池→頂上→王滝口→木曽福島

綺羅星の章で紹介しました作文「山へのあこがれ」の時の写真です

合わせてご覧下さい

|

寂寞の気満る中を

|

御岳頂上

|

唯一人神前に額ずけば

亡き弟とも語るを得たり

|

青白く氷結せる二の池より頂上を望む

|

伊吹

昭和15年11月10日

須賀教授のお供して

|

三合目

|

楽しきこと限りもなし

|

父

|

恩師 須賀太郎先生

|

蔵王山(1841m)

昭和16年1月5日~8日

駒井君に誘われて山形県高湯に遊べり

|

乱立する樹氷群

駒井君足を痛め、唯一人

山形と宮城の県境蔵王の頂を極めり

|

熊野頂上にて

|

景観を欲しいままに

|

ゲレンデより蔵王を

|

駒井君

|

父 |

御在所岳 岩場

昭和16年1月18日~19日

繁雄・富夫・英太・敏子

岩場下に雪中露営し藤の沢を詰め、第二ルンゼ左俣を攀づ

|

戦闘準備完了せんとす

左より、父・母・英太叔父・富夫叔父

|

|

氷結せる大滝

|

第二ルンゼ

|

藤内沢をつめて

|

|

戦闘開始

|

意気天を衝く

|

|

父は年に1冊の割合で、その年1年間の出来事の記事や手紙、写真などの資料を、スクラップブックにまとめて貼っていた。大事だと思える資料は順に重ねて積んでおき、正月三ヶ日にそれらの資料をまとめて貼って、コメントを入れるのである。父の生涯での主な出来事は、このスクラップブックで分かる訳であるが、たまに古い年代のものが混入していて、私を混乱させる。これは56冊あり、全てデ-タ化して、現物は名大に寄託した。

昭和46年発行三重県山岳連盟会報No.22・昭和55年12月25日発行日本山岳会東海支部報No.18、昭和56年1月25日発行No.19に1話,2話を2号連続掲載・著書『ザイルに導かれて』に同じ原稿が使用された「鈴鹿の思い出」という文章がある。3度も同じ文章を載せたということは、父にとって思い入れの深い文章であったに違いない。そこで、山岳部時代の父の思い出として、まずは、その中から該当部分を転記することにしよう。

「鈴鹿の思い出」

<まえがき>

「鈴鹿の思い出」という題字でペンを動かしはじめたとき、私は、少なからざるとまどいを覚えた。思い出というものは、かっての山旅によって、山と私とが織りなした別の私を懐かしむことである。しかし、鈴鹿の山旅では、懐かしむに値するような私というものが浮き出てこない。考えてみると鈴鹿の山へでかけるのは、たとえば本当の目的は穂高であるがそのトレ-ニングのためとか、国体選手の選考のためとか、思いがけない事件が発生し、そのためかり出されてでかける、といったように、副次的な目的ででかけることが多い。だから、それらの思い出は山と私が一つになっているという感じからは遠く、したがって、いわゆる思い出というニュアンスにならないのである。しかしそれならば、鈴鹿での思い出は、私にとって次元の低い、希薄なものかというと決してそうではない。思い出などというロマンティックなものから抜け出した、よりリアルで鮮烈なものである。ということは、そこには、私にとって真剣にならざるをえない物語があったということになりそうである。以下、それらの思い出をできるだけ歴史的な背景をおりまぜて記したいと思う。

<戦前の思い出>(昭和10年~16年)

昭和10年当時、中京地方で、スポ-ツ登山を志す団体としては、跡部昌三氏をリーダーとする、名古屋山岳会、熊沢友三郎氏をリーダーとする中京山岳会、その他、二・三のいわゆる一般山岳団体と、学校山岳部では、八高山岳部が主要な存在であった。名古屋山岳会や中京山岳会の主な活動場所は、積雪期の御岳、木曽駒、奥飛騨等であったと思う。私の属した八高山岳部では、無雪期と積雪期の穂高、積雪期の御岳、木曽駒、富士山等であった。当時、穂高では、積雪期はいうに及ばず、無雪期においても、未登のル-トは山積していた。したがって、鈴鹿の山、とくに藤内壁と呼ばれた御在所の岩場は、重要なトレ-ニングの場となっていた。私たちにとって鈴鹿へ行くといえば、藤内壁へでかけることを意味していた。もっとも名古屋山岳会や中京山岳会等一般山岳団体の場合は、藤内壁ばかりでなく、鎌岳、釈迦岳、竜岳、藤原岳、霊仙岳、御池岳、それに愛知川などへもよく入っておられたようであった。

さて、八高山岳部は当時、藤内壁のどのル-トを、どのように登っていたのであろうか。テントを一の壁のスキー場に張り、朝テント地を出発して藤内壁に赴き、一の壁の向って左の稜線を登り、現在「後尾根」と呼ばれるル-トを通って(当時は無名)藤内壁の上へ出、ブッシュをこいで頂上に至り、中道を下ってテントに戻るのが普通であった。炊事は、いうまでもなく薪だけで、ただ雨が降れば、アルコ-ルを燃料とするコッヘルを使った。しかし、昭和12年頃から現在「兎の耳」と称せられる場所にもテントを張るようになり、同時にガソリンバーナー(ラジウス)が使われはじめ、また、時間的余裕ができて「前尾根」が登られるようになった。履物はナ-ゲルシューで、鋲はクリンカーとムガーを主とし、特に岩登り用として、トルコニーのNo.5とかNo.6が使われた。ジッヘル(確保)は肩からみだけで、制動確保という言葉もなかった。もちろん、あぶみとか、ゼルブストザイルなどといったものは発明されていなかった。懸垂の技術はあったが、定光寺の岩場とか学校の中で試みられるぐらいで、御在所で試みたことはなかった。それだけ時間的余裕もなかったのである。

当時、藤内壁で名称があったのは、藤内沢、前尾根、藤内滝、コウモリ滝、一の壁、一の滝、第一ルンゼぐらいだったと思う。それ以外の場所は未知であり、試みようとする企てもなかった。当時の風潮として、登攀の対象となるのは尾根か沢で、壁は含まれなかった。前尾根と後尾根に挟まれた部分は、壁だから登れないと簡単に片付けていたようであった。藤内壁でハ-ケンを打つなどということは、まずなかった。八高山岳部が、ヒマラヤを目指した時もあったが、その頃でもトレ-ニングといえば、この程度であった。しかし、本番では、木曽駒三の沢岳の積雪期初登攀、木曽駒の厳冬期初縦走、三月の槍平(滝谷)合宿等、当時としてはレベルの高い登山を行っていた。

しかし、当時、私は、山行きの回数としては、山岳部としての山行きよりも、弟たちを連れて、藤内壁、鎌岳、釈迦、雨乞等へ出かけたことの方が多かった。その中で印象が深いのは、例のナイロンザイルが切れて遭難した弟の五朗(当時小学生)を連れて、藤内滝左岸のトラバ-スをしたときのことである。藤内左岸トラバ-スは、このとき初めて試み、それ以降、好んで出かけたル-トであるが、そのとき、五朗は、左下に滝が落ちているのを見ながら、狭い岩棚を這い上がる嫌な場所で、ブッシュに手が届かないと言って半泣きになった。

<以下、該当章に掲載>

|

籠川生活

昭和16年3月

牛島・若山・島津・富夫・英太

身体の不調と珍なる悪天候のために

膨大なる計画も止む無きに至れり

|

鹿島槍を望む

|

強風にてテント破る

|

|

左より 富夫叔父・英太叔父・父

|

左より 富夫叔父・牛島氏・島津氏 |

伊吹山ハイキング

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ここまでは、アルバム20

「Die Souvenir der Berge Band Ⅱ」

と書かれたアルバムに入っていました

|

『屏風岩登攀記』をお読みになった方には申し訳ないが、ここで名帝大山岳部時代の思い出「高所露営」という文章を書き写すことにする。

「高所露営」(昭和16年)

私のいた名古屋帝大は、当時総合大学として立ちあがったばかりで、山岳部とは名称のみで、登山を計画するなど思いも及ばぬ状態であった。だから私はほとんど一人で山を歩いた。1月の御岳から帰って、そろそろ次の山行きを考えねばならないと思っていたおりもおり、ある日学校で、医学部のU(牛島氏)と機械学科のMとの二人から、山へゆきたいからという相談を受けた。

さっそく喫茶店に入りこんで、お互いの経験を語り合いながら山行きの相談をしたが、二人ともスキーは上手らしいが冬山は初めてらしい。そこで私は山の選定を一任され、けっきょく日数は約1週間、相当困難な3000m級の山ということに決まった。

私はかねがね木曽福島から大崩谷の上を通って、木曽駒ケ岳へ登りたいと思っていたので、そこへゆくことにした。このル-トは大崩谷の上を通過するところが相当に困難な岩場であって、これまで登った人があるということを聞いていなかった。

それから二日間、私は学校へゆく時間よりも早く起きて、町で行列をつくって、入手しがたいベ-コンとかパンを手に入れると、かごから離れた小鳥のように名古屋を飛び立ってしまった。

一面の雪景色の木曽川に沿って、私たちの乗った汽車はひた走りに北上した。須原から、土地の人らしい、みるからに素朴な感じの老人が乗り込んできた。座席を物色していたが、やがて私たち三人の座っている区画に入ってきて、空いている私の隣に座りこんだ。

しばらくのあいだ、さも驚いたように私たちの様子を眺めたり、網棚に横たわった三匹の親豚のようなリュックザックを仰いだりしていたが、やがて、なまりのある言葉で話しかけてきた。

「どこの学生さんだね。」

「名大です。」

「どこへゆくのかえ。」

「山登りにゆきます。」

と、私は答えた。すると老人は、しばらく変だという顔つきで考えていて、

「いまどき、山へ行って何をするのかね。」

と重ねて聞いてきた。今度はこちらが面くらって、ちょっと考えた後、

「いや、山に登るだけなのです。」

「えっ、山に登るだけなんかね。」

と、さも妙なことだといった顔つきでさかんに首をかしげる。それから急に親しくなって根掘り葉掘り聞き出した。

なぜ山へ登るのかという問いに対しては、頂上の眺めは綺麗だからというと、よくわかったといった顔つきであったが、さて、こんな寒い季節になぜ、わざわざ危ない道を通って頂上へゆくのかという問いに対しては、三人が赤くなったり青くなったりして説明しても、さっぱりわかったという顔つきになってもらえない。けっきょく、山きちがいだというところにもってゆかれてしまった。

ごうごうと鉄橋を渡る響きに、話のつぎほを失って車窓に目を移すと、汽車はちょうど滑川を渡っている。もし天候さえ良ければ、私たちの命がけの通路となる大崩谷の、牙のような稜線がよく見えるんだがと、かってここから眺めた景色を思い出した。

いくたび、私はこの中央線をこのようにして北上し、また疲れきって帰ってきたことであろう。そして今後もこれを際限なく繰り返すことであろうと考えた。しかしいつの日にか不帰の客となってしまうことがあるのではなかろうかと思うと、一抹の寂しさが、青空に浮かんだ一片の雲のように湧いた。

「ご両親が心配なさることですえ。」

と、老人はひとり言のようにつぶやくと、急に立ち上がって出口の方へよろよろと歩き去った。いつしか汽車は速度を落とし、雪の上松駅へすべりこんだ。

福島の街には、雪が相当に残っているだろうという予想を裏切って、街路は綺麗に掃除され、ところどころに雪塊が積み上げられていた。パンパンに凍りついた道路を、九實(約34k)を越すリュックとスキーにあえぎながら歩いてゆく。30分も歩いて街並みを離れると、一面の雪は50cmほどの深さとなって、ただ幅30cmくらいの、よく踏まれた道だけが、この先にも人家のあることを示していた。小さな隆起をもつ穏やかな傾斜がはるか遠くまで続いている。白一色の斜面には密生したクヌギの自然林の黒い斑点の集合が、あちこちに点在していた。

スキーを持つ指先がしびれるように冷たいのに、背はじっとりと汗ばんでくる。やがて道はクヌギの中へ入ってゆく。スキーの先端にふれた枝から粉雪がさらさらと落ち、冷たい陽ざしにきらきらと輝く。やがて踏み跡から離れて新しい雪の中に踏みこんだ。さっそくスキーをはき、緩やかな斜面を快適に進んでいく。

空はよく晴れわたっていたけれども、今私たちが一歩一歩近づいている目標の尾根には、灰色の雲が息づまるように垂れこめていた。尾根には巨木が密生しているらしく、前途の困難が想像された。

まもなく急斜面に取りかかる。スキーはアザラシ皮をつけていても、横滑りを続けて進もうとしない。リュックザックさえ軽ければなんとかなるけれども、この重さでは手のほどこしようがない。やむなくスキーを残しておくことにした。ワカンをはいて先頭を次々と交代しながら、しだいに高度を増してゆく。振り向けば視界は急に開け、広々と展開していた。

木曽川と中央線とが雪原を横切って果てしなく続いているし、私たちがさっき歩いてきた一筋の道も、うねうねと登ってきている。木曽川の向こうは雪をかぶった密林の急斜面であるが、やはりガスの中に消えている。

いくつかのジクザグの登りが終わると、やっとの思いで尾根に達し、同時に密林地帯に入った。今までどうにか判別できた夏道が、まったく識別できなくなった。倒木をくぐったり、またいだり、エネルギーを消耗させながら進んでゆく。

地図にしたがって尾根を離れ、左の斜面に入った。雪は次第に深くなり、膝から時には股までもぐった。私たちは歩き疲れてリュックをおろし、三人よりそって絹製のツェルトをかぶり、立ったままで食事をとることにした。名古屋から持参した三人分の握り飯は、Uの持ってきたカイロに包んであったので、手に取った時はまだ柔らかかったが、一口かじっている間に表面が固く凍結してしまった。ガリガリかぶりつくと、内部の飯は、その瞬間はまだ凍っていないが、みるみるうちに変色し、氷のにぶい光沢をはなって食欲を完全に抹殺してしまう。

それでも食べないわけにはゆかないので、凍ったつぶつぶの飯を口に入れ無理に飲み込む。冷たい飯がのどを半分ほど入ってゆくと、たちまち嘔吐をもよおしてふたたび口に戻る。これをまた嚥下してやる。二回三回上下して、意思と生理現象とが必死の戦いを続けているうちに、飯はやっと暖かくなってついに胃におさまる。他の二人も同じらしい。けっきょく昼飯は握り飯一つだけとなってしまった。煙草に火をつけようとしてマッチをすったが、どうしても点火しない。これはおかしいと思ってツェルトを脱いでみると、すぐに点火した。私たちの行動がはげしかったので、ツェルトの中の酸素が欠乏していたことがわかった。

しばらく進むとふたたび尾根に出た。ここは馬の背のようになっていてわずかながらも平地がある。もう薄暗くてお互いの顔もはっきりしない。

「この辺で寝ることにしよう。」

と私は二人に呼びかけた。

「えっ、どこで寝るんだ。」

と、Mは驚いたようにつぶやく。私たちは腰まで雪につかり、全身真っ白のままリュックザックを背負い、腰をまげて薄明かりの中に立っている。

じっと立っていると寒気で全身がガタガタと震えだしてくる。ズボンが氷結して板のようになっている。しかしこの場所なら、横になっても谷間に転落することもないので、ここで寝ることにした。まず寝る場所を作らなくてはならない。三人で深い雪を踏み固めはじめた。

私は先刻登ってきた斜面の反対側に近づいてみて、一坪ほどの猟小屋のようなものが雪に埋もれているのを発見した。外で寝るよりはと、とにかく入りこんだ。吹きこんだ雪を掻き出し、どうにか三人横になる場所を作った。ささやかながらも焚火ができたのはありがたい。煙がもうもうとたちこめ、涙があとからあとから湧いて出た。

私は簡単に寝てしまったように思ったけれども、ほかの二人は寒さによく寝つかれなかったらしい。

翌日も雪との果てしない闘争が開始された。

急斜面に大小の樹木が密生している。直径50cmもある針葉樹は深雪を突き破ってそそり立っており、上枝は重そうに雪をのせて垂れ下がり、下枝は積雪の上にやっと頭を出している。低い樹木では雪面から30cmくらいしか顔を出していないようなものも見受けられる。また、腐り果てた倒木が数限りなく埋もれていた。私たちは身体をふらふらさせながら、背の低い木の頭を踏みつけ、また都合のよい倒木をみつけてその上を歩いた。しかしこういうものがなかったり、倒木の足場からころげ落ちたりすると、たちまち雪の中へ胸まで、時には首までつかってしまう。足が上がらないから歩くことはできない。うしろの者は先頭のリュックを手で押し上げ、先頭は頭から雪の中に突っ込み、じたばたしながら少しずつ持ちあがる。斜面が強いので、まごまごしていると、いつの間にか後退している。どうしても進めないときは木登りをして、身体を空中につき出して偵察する。適当な倒木を探し、また雪面からわずかに頭を出している梢を物色する。先頭は零下十数度の中で、全身汗となって頭から湯気を出しているのに、後尾は汗が冷えてガタガタ震えている。

私たちが通過したあとは深い溝ができ、曲りくねっていて、じつに複雑である。1時間に進む距離はせいぜい20mくらいであろう。しかし、いつになったら頂上まで到達するだろうか、などと心配しても今さらしかたがない。私たちは子どものように無心になり、こういうことの中に楽しみを無理に見出しつつ、時には馬鹿なことを言って大笑いをしながら、終日同じ動作を繰り返さなければならなかった。やきもきすれば、それだけ余分にエネルギーを消耗させるだけのことである。

それでも夕方には六合目に到達したらしい。半分埋もれた六合目の小屋が、悪戦苦闘している私たちの面前にポッカリと現れたのである。

やれやれといった気分で、とにかく小屋の中へ入ってみた。誰が剥いだのか、屋根の板にも側面の板にも大きな穴があいていて、小屋の中には粉雪が半分ほど詰まっていた。外で寝るよりはというので、またしても小屋をねぐらとした。雪をかき出してみたが、底の雪は氷のようになっている。やむを得ずそのまま寝ることにした。

この晩はじつに寒かった。屋外に風が吹けば屋内でも吹くし、雪が降れば同様に雪が降った。三人一緒に並んで横になったが、ほとんど眠れない。体温が急速に発散してゆくことがよく分かるけれども、なんとも致し方がない。それでも昼間の疲れで、隣に寝ているUがものすごいいびきをかきだす。「寝たな」と思っていると、すぐ目を覚まし、「寒くていかん」といいながら話しかける。しかし、1分も経つと、またすごいいびきをかく。するとまた目を覚ます。それでも明け方には、三人とも寝込んでしまった。

次の日も雪がちらつき、梢越しに見える山頂の方は灰色の雲でおおわれている。視界がきかなければ、問題の大崩谷の上部の通過は困難であると思ったので、今日は空身になって、ラッセルを兼ね、上部の偵察にゆくことにした。リュックがないので、昨日とは違って問題なく楽である。木登りもわけはない。ぐいぐい速度を早め、3時間ほどで森林地帯をぬけ出た。ワカンを外して木に結びつけ、アイゼンをはいた。今までの木登りから解放されて、パリパリの氷の上を歩く気持ちはなんともいえぬほど嬉しい。羽がはえて飛んでいるような気分である。氷片が櫛のように生えている岩の陰で、三人立ったままカチカチのパンをかじった。

八合目の駒石を過ぎ、いよいよ大崩谷の上にかかったとき、吹雪が猛然と襲いかかってきた。露出している額や頬に雪がくっつき、体温で溶けて顔の表面をにじり落ちる。額から下がってきた雫は眉毛につき、わずかながらも体温から離れる。するとたちまち凍結する。それがしだいに重なって、やがて眉毛からつららが下がってくる。これは非常に不愉快であった。しかしそんなときには、鼻水も凍りそうで鼻柱がむずむずするし、頬にも氷がくっついているので、眉毛のつららだけにかまっていることはできない。しかしまつ毛にできたつららが垂れ下がってきて、目が見えぬようになると、これは捨てておけぬから、つららをへし折るのである。しかし不器用に氷をもぎ取ろうものなら、まつ毛を抜いてしまうので、左手の指でまつ毛をおさえ、右手でつららを折らねばならない。

私たちが頭の上からつま先まで凍結したような状態で進んでゆくうち、稜線は急に細くなり岩尾根となった。そしていよいよ、あの上松から見える、のこぎりの歯のような岩場にやってきた。

ものすごい降雪のため視界は10mから20mくらいしか届かないが、その中に淡紅に染まった巨岩が次々とそそり立ち、両側は底知れぬ谷に落ち込んでいる。まるで私たちを一口に飲んでやろうと待ちかまえているようである。私はちょっと後を振り返ってみた。二人は5mくらい後ろで、お互いに寄り添って、吹き倒れそうな風の中にしょんぼりと立っている。私は二人の顔色にはまったく闘志がないと考え、また生まれて初めてアイゼンをはいた二人には無理であると思ったので、ここで退却することにした。

ガサガサ降りて森林地帯に入ると、風はなくなりポカポカ温かくて、先刻までの耳の中のやかましさが夢のようであった。

翌朝二人は寒くて我慢できないと言って帰ることになった。そして私だけは食糧の続く限り留まることになった。それから私は4日間を雪の中で過ごした。夜は寒くて眠れないので、昼間食事のほかは、おもに寝ていた。とにかく天候が回復しなければ、あの岩尾根を一人で通過することは無理だと考えたからである。

終日、読むべき一枚の紙もなく、手をこすり、足をふんで震えていなければならない。とくに夕方、しだいに暗くなってゆくときはいっそう寂しさが身にしむ。家では今頃温かいコタツに足を入れ、戸外の木枯らしを聞きながら、晩酌でもやっているのだろうと思ったりした。

その時の私の防寒具は、毛のシャツ2、ジャケツ2、上着1、ズボン下2、ズボン1、靴下3、毛皮の尻あて、それに手袋をはめ、羽毛の入った寝袋に入る。寝袋の足の方をリュックに突っ込み、その下にツェルトを敷いて、ツェルトの下は雪である。温度は零下20度くらいであると思った。

朝起き上がると、ツェルトの下の雪は体温でじっとりと溶けかかっている。私が寝袋から抜け出るとその瞬間、寝袋もツェルトも下の雪といっしょに氷結してしまう。だから、立ち上がって寝袋をパリパリと下の氷からはぎ取らねばならぬ。

5日も6日も乾かすことなく雪の上に寝ていると、寝袋は氷の板のようになってしまう。寝る時は寝袋の中に帽子をかぶったまま頭まですっぽり潜り込んで、寝袋の口を中から縛ってしまう。頭を持ち上げて首を動かすと、はじめのうちは帽子は頭といっしょに動く。しかし、しばらくすると呼気のため、帽子のへりが寝袋に凍結して、頭を動かしても帽子が動かなくなる。これは感じが悪いので、両手で帽子を動かしてパリンと寝袋から離す。しばらくするとまた氷結する。呼気が凍って顔が直接氷にくっつく。しかし、その中で寒さに震えながら、何も考えずに寝ているよりしかたがない。

朝、目をさますと、寝袋の上に10cmくらい雪が積もっている。この雪をはねのけてムクムクと起き上がる。靴は氷結を防ぐために、寝袋の中に入れてやるのだけれども、それでも凍ってしまう。そうなると靴がはけない。まず靴下をぬいで素足のまま目をつむって靴をはき、足にふれている部分が柔らかくなってから靴下を1枚はく。次にまた1枚重ねなければならぬ。寝袋に入って寝ているうちに、いつのまにか、かかとが寒さのため感覚を失っていた。翌日は半日寝袋の上に座って、感覚のなくなったかかとを摩擦していたが、ついに感覚は平常通りには回復しなかった。

ジャガイモでも、玉ネギでもキャベツでも、完全に凍結しているので、切るとか、皮をむくとかいうことはできない。氷屋がするように、まず、のこぎりでひいてから後で割る。燃料のアルコ-ルが予想よりも速やかに減ってゆく。一日二食の雑炊もなかなか時間がかかる。<中略>

一人になってから4日目、いよいよアルコ-ルの量も残り二日分である。一週間に渡って降り続いた雪が、もし今夜中に回復しなければ、どうしても下山しなければならない。しかし幸いにも午後になると雪はからりとなくなり、木の間越しに見える御岳にもガスはなくなって、はじめてすっきりと新雪の肌を見せてきた。私はすっかり嬉しくなって、鼻歌まじりで明日の準備にとりかかった。

夜になると星が降るように輝いた。明日の出発は午前2時と決めて、夕食を早く終え、パキパキの寝袋に入った。うきうきする胸をおさえ、早く寝ようと焦るけれども、なかなか寝つかれない。そのうちになんとなく風が出てきたようである。しばらく寝袋の中で考えていたが、どうもおかしい。寝袋の口ひもをといて頭を出してみると、顔にちらちらと雪が落ちてくる。懐中電燈に照らし出された屋外の光景は、タンネ(樅)の巨木が根元まで揺れ動いて、昨日までよりいっそう烈しい猛吹雪にかわっていた。

すっかり落胆し不運をなげきつつ、ふたたび凍った寝袋に入った。

翌朝、風と雪に、私のいる密林の尾根には思いがけなくも大きな雪庇ができ、一晩で別の山へ連れてこられたような感じを受けた。私は一週間待ち続けた、あのまぶしく太陽の輝く栄光の山々への登攀の夢も破れ、敗残のみじめさを味わいつつ、深く潜る尾根を雪にまみれて、ごろごろ転げながら降りてきた。リュックや上着の布地の目に雪がつまって、はらってもはらっても落ちない。途中に置いたスキーをかつぎ、白クマのようにふらふらしながら下って、福島の町を悪人のようにしょんぼり歩いた。

この話を読んで私は思った。アイゼンをつけたことのない友人を、こんな危険な厳冬期の岩登りに連れて行くなど、言語道断!何事もなく無事帰れたことに、思わず感謝したくなってしまった。

人間というものは、楽しい思い出よりも、辛く困難な思い出をより強く覚えているものらしい。父は、目標を立てると、何が何でも遂行しようとする人であった。石にしがみついても、やり遂げる人であった。だから、このやり遂げられなかった思い出が、強く心に残ったのであろう。この越えられなかった大崩谷上部の岩場を、父はその後越えたのだろうか。

この「高所露営」の文章の中に、大きな間違いが一つある。初日の昼食時に、三人でかぶったツェルトの中でカチカチに凍った握り飯を食べた後で、煙草に火をつける、というシ-ンだ。父は煙草を吸わない、というか吸えなかったのである。

「八高の頃に、先輩が山の頂上などで、うまそうに煙草を吸っている。カッコええなぁ、と思って、自分も吸いたくて、さんざん一人で練習したんだが、少し吸い込むと咳が止まらなくなって、涙がこぼれてどうしても吸えないんだ。悔しかったがこれだけはどうしようもなかった。だが、そのお陰で、良いことがあったんだよ。名古屋の仲田の家(石岡宅)に下宿している頃、冬の夜中に夢を見た。テントの中で皆が煙草を吸って、煙くて煙くて仕方がない夢なんだ。ハッと目を覚ますとテントの中じゃなくて、自分の部屋だ。その頃は、墨を入れて暖をとるコタツだったんだが、そのコタツから煙が出ていて、部屋に充満していた。『火事だ!』と分かって、いきなり二階の部屋の窓を開けて、コタツ布団なり持ち上げて外へ放り出した。コタツは持ち上げたとたんに火をはなったが、何とか畳が焦げた程度で火事にはならなかった。その代わり両手が火ぶくれになって、医者で水膨れの水を注射器で何度も抜いてもらったんだ。もし、わしが煙草を吸っていたら、きっと気がつかずに寝入っていて、火事で焼け死んでいたに違いない。」

父は、よほど煙草を吸える人が羨ましかったようで、さも、自分が吸っていたかのような文章を書いたのだが、実は、煙草を吸おうとしたのは牛島先生であった。

ここで、父の身体のことを少し記しておこう。

父は丈夫な人だったが、中学時代に蓄膿症を患って、大学卒業頃までは、点鼻薬を常用していた。また、胃腸系が弱くて冷え腹などでよく腹痛を起こした。そのためいつも腹巻を巻いていた。私も父似で腸が弱かったので、小さい頃は腹巻を巻かされていた。父も私もいつから腹巻を止めたのかは定かでない。

|

長くなり過ぎたので、分けることにしました

下の図をクリックして、続きを是非!ご覧ください

|